Seminar reportセミナーレポート

’25 9/13,14,15(土,日,月祝)『咬合認定医コース 咬合診断実習』が開催されました!〜3日目〜

『咬合認定医コース 咬合診断実習』が開催されました!〜2日目〜の続きとなります。

咬合認定医第10期 第4回咬合診断実習3日目のご報告をさせていただきます。

はじめに

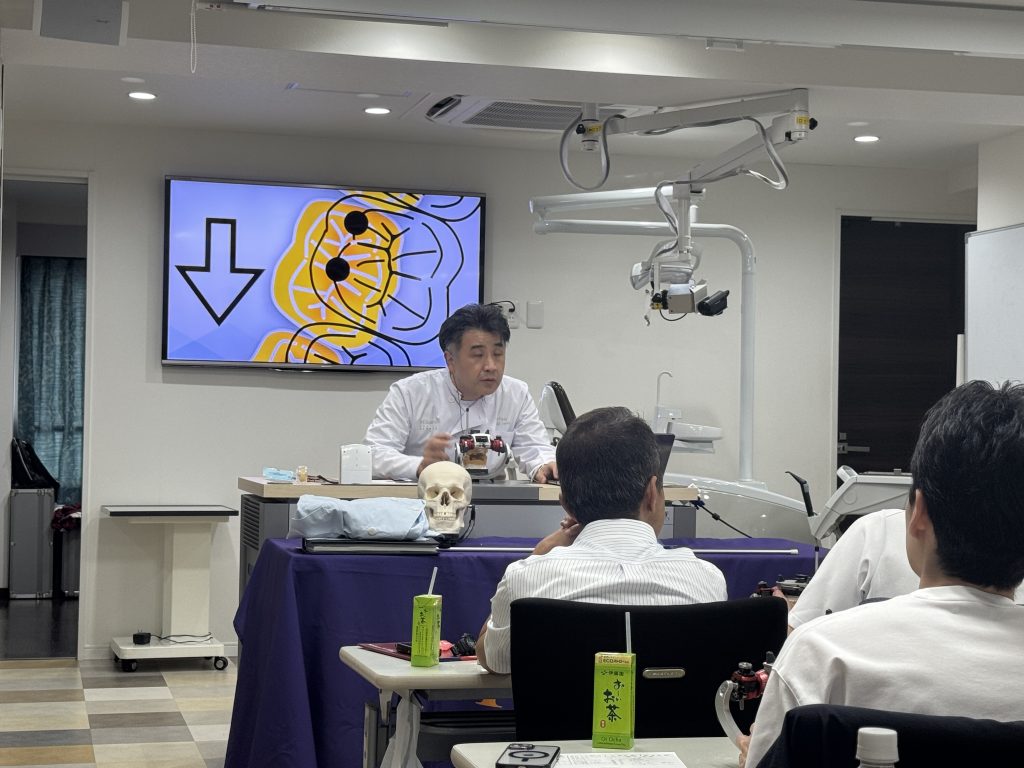

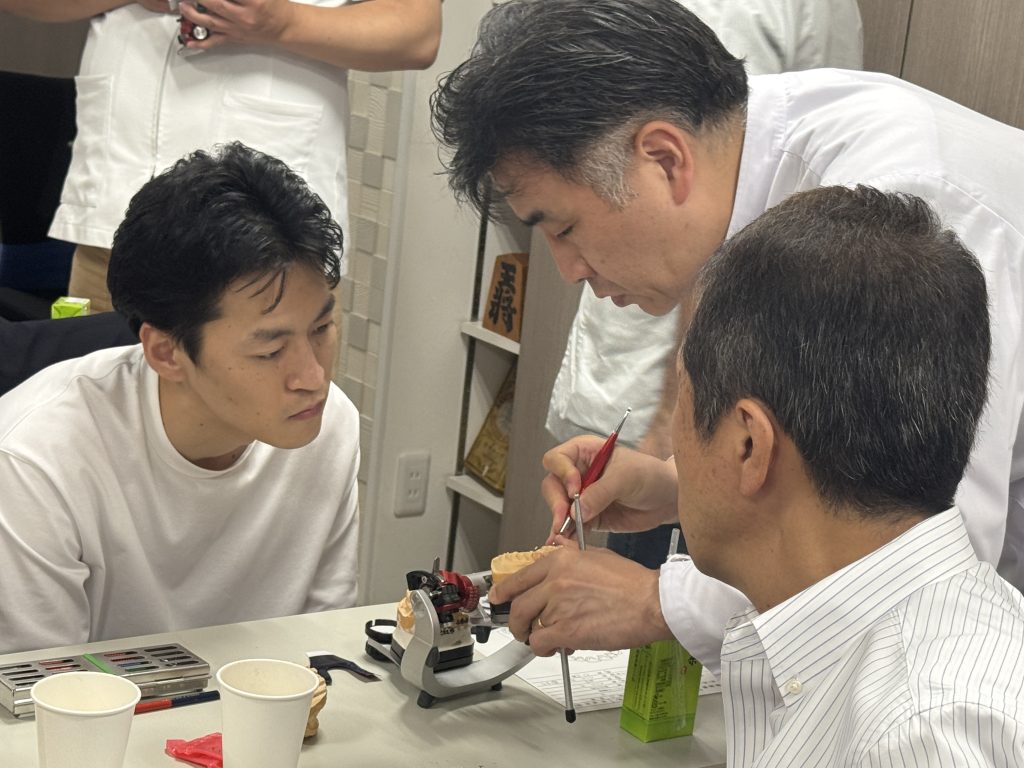

咬合診断実習の最終日となる3日目は、IPSG副会長 岩田光司先生のご指導のもと、KaVo proter7咬合器を用いた咬合診断と調整を中心に実習が行われました。

受講生一人ひとりに咬合器が手元に用意され、IPSG代表稲葉繁先生をはじめ、講師の先生方が受講生のサポートにまわり、講義と実技が並行して進められる形で、大変実践的かつ理解を深めやすい時間となりました。

[咬合器の取り扱いと調整]

•設定条件:矢状顆路30°、側方顆路7.5°、PDRインサート0

•側方顆路角:Lundeen 7.5°、Gysi 13.9°、保母 12.8°

•Dr. Harry Lundeen(1973年)の研究に基づき、平衡側顆頭の移動経路を考察。

•ISS(イミディエートサイドシフト)の評価:チェックバイト計測により、10度を超える場合はISSダイアルで調整。

→ 咬合器を使って顎運動の特徴を再現、可視化することの重要性を教えてくださいました。

[咬合診断に関する分析]

•歯列分析:

•B O line(頬側咬頭頂)、C F line(中心窩)、Li-O line(舌側咬頭頂)を観察。

•審美分析:

•アピアランスガイド、固定性補綴物の審美チェックリスト(正中線、歯軸、歯肉走行線、切端形態など)を活用。

→ 機能のみならず、審美的観点からの診査の必要性をお話しされました。

[咬合位の評価と記録]

•中心位と中心咬合位の描記:ズレの量、早期接触の高さを確認。

•バルクウィル角:平均26°。咬合平面とカンペル平面の平行性が、咬筋方向に適正な力を与える基盤となる。

•矢状顆路角と切歯路角:互いに調和することで臼歯部の干渉を回避。

→ 咬合平面と彎曲の調和が、全顎的な機能安定に直結することを学びました。

[咬合の不調和の治療法]

•治療の選択肢:咬合調整、修復治療、矯正、外科、スプリント。

•咬合調整の目的:顎関節の安定、咬頭対窩関係の維持、全身筋肉バランスの確保。

•実施条件:CR=COが一致すること、患者さんの同意が得られていること。

[調整法]

•スチュアート法(切端位 → 犬歯 → 中心位付近 → 中心位)

•ギシェー法(中心位 → 切端位 → 犬歯 → 中心位付近)

•MUDLの法則:中心位での早期接触部位の診断基準。

→ 咬合調整の体系的な理解と、臨床にどう活かすかを学びました。

咬合器で得られる情報

•歯列の位置と審美性

•顎の位置(中心位の再現)

•顎の誘導(前方位・側方位)

•下顎運動の経路

→ 咬合器は模型を保持するための単なる作業用器具ではなく、正しい理解と正しい操作を体得する事で顎口腔系の動きを再現し、診断や補綴設計を科学的に支えるための必須の装置であることを改めて実感しました。

おわりに

3日間を通して、姿勢・診査・診断・咬合器操作と、一連の咬合診断プロセスを体系的に学ぶことができました。ご指導くださった先生方、共に学んだ受講生の皆さまに心より感謝申し上げます。

Weber dental labor 越津 穂

開催予定のセミナー

| 開催日 | セミナー名 | 講師(予定) |

|---|---|---|

| 2026.8.1.SAT〜2026.8.2.SUN | ’26 8/1・2(土・日)顎関節症ライブ実習コース | 稲葉繁先生 岩田光司先生 |

Mail magazineIPSGの無料メールマガジン

歯科業界最新情報やセミナー案内を毎週月曜日に配信しています。

IPSGのメールマガジンでは、ドイツの歯科技術を中心に、歯科医療全体の向上に繋がる歯科業界最新情報、セミナー案内・レポートをお届けします。

咬合、顎関節症、総義歯など、幅広いテーマを取り上げ、あなたの診療に役立つ知識が満載です。