IPSG包括歯科医療研究会とは

IPSG包括歯科医療研究会は「医療には最善の方法が実行されるべきである」という元日本歯科大学教授稲葉繁先生の信念のもと、海外で直接、著名な先生から指導を受けた確かな技術を日本の歯科医師に正しく広めるために活動している。

稲葉繁先生の咬合、補綴についての50年以上の豊富な長期症例は確かな理論と技術の表れである。

“顎関節症”、“テレスコープシステム”、“総義歯”、“摂食嚥下”を4本の柱とし、診療姿勢から始まり、全顎治療まで、基礎から応用まで学べる貴重なスタディーグループを自負している。

活動内容

1年で包括的に学べるプログラムは、月に1回~2回の頻度で研修が構成されている。

9月を年度始まりとし、歯科医師として必要な基礎から研修し、咬合診断による治療計画の立案、顎関節症、パーシャルデンチャー、総義歯と咬合を考慮に入れた診療を学べるようになっている。

「具体的に咬合調整についてこのように学んだことはなかった」という声を多く頂いている。

また、環境、設備は学びや仕事を助けてくれる上で大変重要であると考え、2013年10月に新しく完成したIPSG専用セミナールームでは、30名までスクール形式での研修を可能にし、デモコースは最新式のカボユニットESTETICA E70を装備。

映像関係は最新式のカメラを揃え、咬合調整などの細かいテクニックが映し出され、診療と技工が詳細に見て学べる設備は他にはない。

IPSG包括歯科医療研究会の歴史

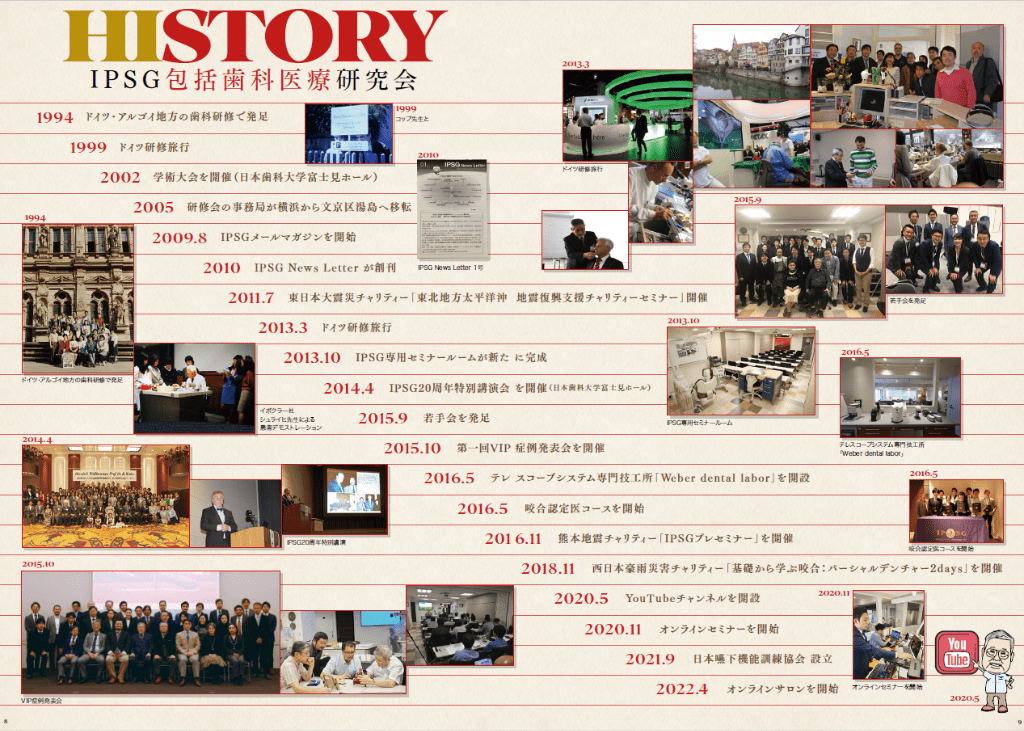

1994 ドイツ・アルゴイ地方の歯科研修で発足

1999 ドイツ研修旅行

2002 学術大会を開催(日本歯科大学富士見ホール)

2005 研修会の事務局が横浜から文京区湯島へ移転

2009.8 IPSGメールマガジンを開始

2010 IPSG News Letterが創刊

2011.7 東日本大震災チャリティー「東北地方太平洋沖 地震復興支援チャリティーセミナー」開催

2013.3 ドイツ研修旅行

2014.4 IPSG専用セミナールームが新たに完成

2015.9 IPSG20周年特別講演会を開催(日本歯科大学富士見ホール)

2015.10 若手会を発足

2016.5 第一回VIP症例発表会を開催

2016.5 テレスコープシステム専門技工所「Weber Dental Labor」を開設

2016.11 咬合認定医コースを開始

2018.11 熊本地震チャリティー「IPSGプレセミナー」を開催

2020.5 西日本豪雨災害チャリティー「基礎から学ぶ咬合:パーシャルデンチャー2days」を開催

2020.11 YouTubeチャンネルを開設

2021.9 オンラインセミナーを開始

2021.9 日本嚥下機能訓練協会設立

2022.4 オンラインサロンを開始

IPSG包括歯科医療研究会の歩み

IPSGの発足

丁度年号が昭和から平成に移行した時期に会津若松でご開業の日本歯科大学の同窓である瓜生繁先生と渡部好造先生が教授室に見えて稲葉補綴研究会を創りたいということで会津若松に行くことになった。

平成3年頃まで続いた結果ドイツのことを色々と情報を話したので、その時の有志を集めるとともに、それまで親交がありドイツに旅行したいという希望を持っていた先生を始め、家族の方々を募りヨーロッパ旅行へ旅立った。

ドイツでは各地の名所旧跡を訪ねるとともにマウスガードのエルコデント社、リヒテンシュタインのイボクラー社で研修を行った後、歯科機械の世界的メーカーであるカボ社での研修のため近郊のイスニーという保養地のホテルであるイエーガーホッフというホテルに宿泊した。

その際に旅行を共にしたメンバーを核にしてスタディーグループを発足しようという意見が渡部好造先生を中心に出て、ホテルの会議室をお借りしてIPSGのスタディーグループが産声を上げたのである。

ドイツ・アルゴイ地方の歯科研修で発足

その後平成5年11月3日にイボクラー社の補綴部長であられたシュライヒ先生にイボクラーデンチャーシステム(後のBPSシステム)の患者ライブ実習を行っていただき、IPSG研修会が大石尭史先生を最初の会長として正式に発足した。

イボクラー社 シュライヒ先生による患者デモストレーション

発足当初は10数名足らずのメンバーであったが、当時日本歯科大学の教授であった私が中心となり月1度程度の研修を大学の施設を借り研修を重ねた。

さらに執行部の努力の結果瞬く間に会員が増えていった。当時の事務責任者は故三井正先生であり、献身的な働きをされて会員も100名に達しようとする勢いであった。

10周年~

その後研修を続けてきたが平成14年にIPSGの発足から10年経過を記念して学術大会を日本歯科大学富士見ホールにおいて開催した。この時の招待講演者は酒田市でご開業の熊谷崇先生であった。

その後は毎年エクセレントデンティスト8回コースを続けてきた。長いこと会長の座につかれていた大石尭史会長から兎川嘉隆会長にバトンタッチされ、研修会はそのまま継続されてきた。平成18年に私が大学を退職したのを機にIPSG包括歯科医療研修会の事務局は横浜の大石歯科医院から文京区の湯島へ移されるとともに、熊坂久雄会長となり新体制での研修が年12回のエクセレントデンティストコースに変わった。その後会長が飯塚能成先生に変わり、益々研修が盛んになってきた。

その間毎年の研修成果を12月に行われる学術大会で発表し、会員のレベルアップを図ってきた。平成26年にIPSG包括歯科医療研修会発足20周年を迎えるに当たり、平成25年には研修旅行として、3月にはドイツケルンで2年ごとに開催されるIDS(国際デンタルショー)に12名の会員が出席されるとともにKaVo社を訪ねたり、チュービンゲン大学を訪問し、大きな歓待を受けることが出来た。

ドイツ チュービンゲンの街並み

9月には社団法人IPSG包括歯科医療研究会として登録された。

さらにはIPSG研修会の専属研修所を田中ビル5階に新設し、30名までの研修と診療ユニット、技工机を設け実習ができるようになった。

IPSG専用セミナールーム

20周年~

さらに20周年記念のメインイベントとしてチュービンゲン大学教授であるヴェーバー先生を招聘し、学術講演会を開催し、ドイツにおける歯科事情を得る機会を得て、今後のIPSGの方向性を得てきたように思う。

- IPSG20周年特別講演

-

チュービンゲン大学

教授 ヴェーバー先生

その後IPSG研修会は種々の研修を行い、会員の学術的向上に力を入れてきた。その第1は咬合認定医コースの開始である。これは1年間コースで咬合の基礎から臨床応用を学ぶことが出来、歯科医師として生涯の生き方の方向付けである咬合認定医の資格を得ることが目的である。

これまで8期生まで実施されてきたが、多くの咬合認定医が本来の歯科臨床に取り組んでいる。現在9期生が研修中であるが、咬合の基本コースに加え、顎関節症や総義歯のライブコースにも参加し、さらに広く知識を身に付けている。IPSGで学ぶとテレスコープ義歯のような特別な技工が行われることで、それが出来る技工所が必要であることからWeber Dental Laborを設立した。

テレスコープシステム専門技工所 「Weber dental labor」

WEBERは20周年記念の際特別講演を依頼したWeber教授の名前を本人の承認を得て名付けた。テレスコープに特化した技工所は他には見当たらなく、直近は金の値上がりが急激のため、コバルトクロームを使用したものが増加してきた。コバルトクロームの使用に対しては、ヨーロッパでも安全性が保障されており、日本においても徐々に増加してきている。

2013年には会員の人が集まりドイツ研修旅行でケルンメッセ、KaVo訪問の後チュービンゲン大学を訪問した。その際大きな歓待を受け、充実した研修となった。47年前私が留学中に教えた生徒が教授となっており一層の感銘を受けた。

ドイツ研修旅行

IPSGの4つの大きな目標

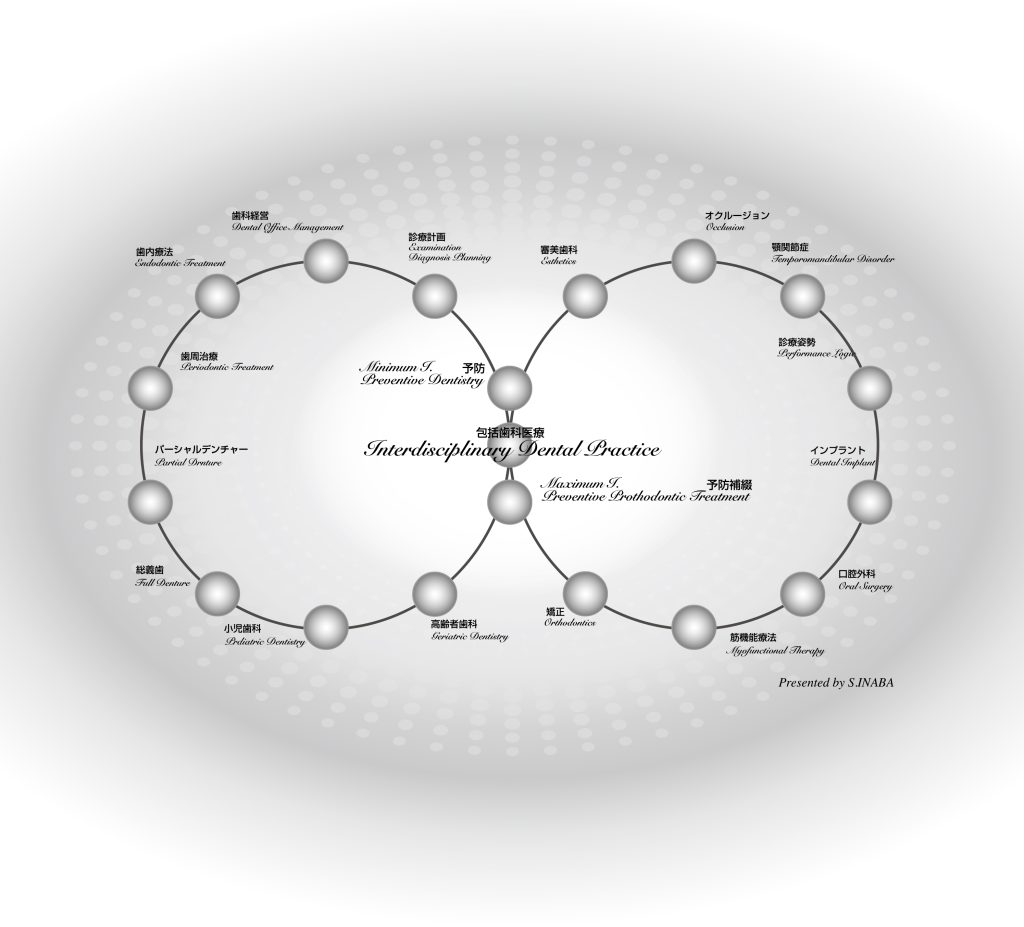

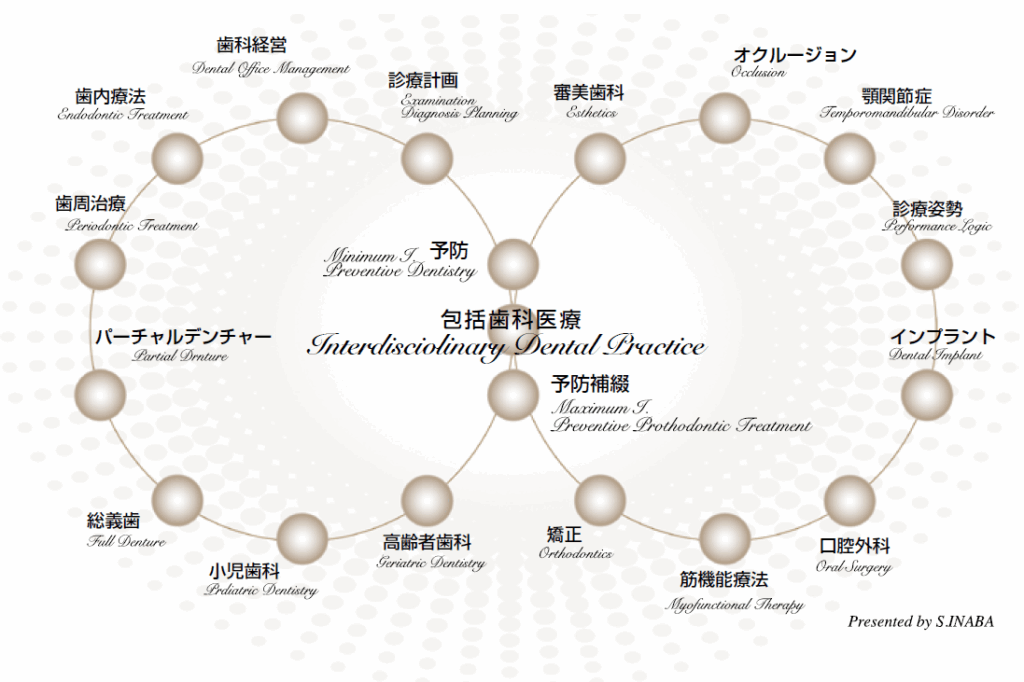

IPSG包括歯科医療研究会は国民の健康を護ることを第一としている。そのため病気を作らないことが重要である。そのためには予防が最優先される。

WHO(世界保健機構)は西暦2000年にMI(Minimal Intervention)を提唱し、予防優先で歯科医師の介入を最小限にしようという考えを訴えた。勿論これからの若い人々にはこの考えは最も重要であることは疑いない。しかし現在高齢者が急激に増加している日本ではこの考え方には無理があり、団塊の世代と呼ばれる昭和22年から25年に生まれた方々は現在75才を越えて来ている。

戦後日本の経済を支えてきた人々であるが、予防という概念はなく、口腔内の状況は必ずしも良くはない。このような時咬合の崩壊が見られ、治療も最大限にかかわりを持たなくてはならない。いわゆるもう一つのMI(Maximal Intervention)である。

IPSGが提唱する2つのM.I.

そこでIPSGでは4つの大きな目標を掲げている。

・咬合を主体に見た顎関節症の治療

・各種テレスコープクラウンを使用したパーシャルデンチャー

・デンチャースペースを再現する、上下顎同時印象による総義歯

・口腔機能訓練器具をはじめとする摂食嚥下治療

である。これらのことに対する講義と実際にライブで見ることが出来る実習コースを学ぶことが出来、さらに、これにより実際の臨床に応用できるようになることである。