Seminar reportセミナーレポート

’25 9/13,14,15(土,日,月祝)『咬合認定医コース 咬合診断実習』が開催されました!〜1日目〜

第10期咬合認定医コース 第4回 咬合診断実習が開催されましたのでご報告させていただきます。

まずIPSG会長・飯塚能成先生からご挨拶をいただき、副会長・岩田光司先生より3日間の全体の流れについて説明がありました。

1日目:稲葉繁先生ご講義

稲葉先生からは、「歯だけを治すのが歯科医師の役割ではない」というメッセージが語られました。

歯は頭の下半分を担う“部品”であり、上下の咬合だけでなく体全体のバランスを診ることが大切。虫歯や歯周病の有無だけに目を向けず、姿勢や顎関節、全身への影響まで見通した診断が必要だと強調されました。

⭕️咬合診断の考え方

• 直接診る方法のほか、模型診断や顎機能検査、画像診断を組み合わせて総合的に判断する。

• 顎関節は歯科の重要な分野であり、関節円板や顎運動を正しく把握することが欠かせない。

⭕️咬合器と顎の動き

• 人間は雑食で顎運動が複雑なため、精密な咬合器が必要。

• アルコンタイプ(KaVo proter7)やコンディラータイプ(DENTATUS咬合器)など紹介。

⭕️顎関節症ライブ実習と症例検討

8月の顎関節症ライブ実習に参加された患者さんの経過が紹介されました。

適切な診断と原因除去により、痛みや開口障害が改善。全身の姿勢や筋肉の緊張にも咬合が深く関わることが示されました。

⭕️画像診断のポイント

• CTでは骨や補綴物の状態、MRIでは関節円板の位置や関節液の有無を確認。

• 頸椎の角度測定、距離測定も全身評価に役立つので出来るようにしておいた方が良い。

⭕️顎関節症の理解

• 円板が前方に転位すると滑走運動が制限されるが、マニュピレーションによる復位が有効。

• 従来の脱臼整復法(ヒポクラテス法)に加え、円板復位マニュピレーションというI級の梃子を利用した技術が紹介されました。

⭕️模型診断・咬合分析

模型診断では、上下歯列や審美、咬合様式、中心位のズレなど静的・動的両面から検討します。

平衡側干渉や梃子現象、スピー湾曲など、咬合の細やかな特徴を見極めることが重要だと学びました。

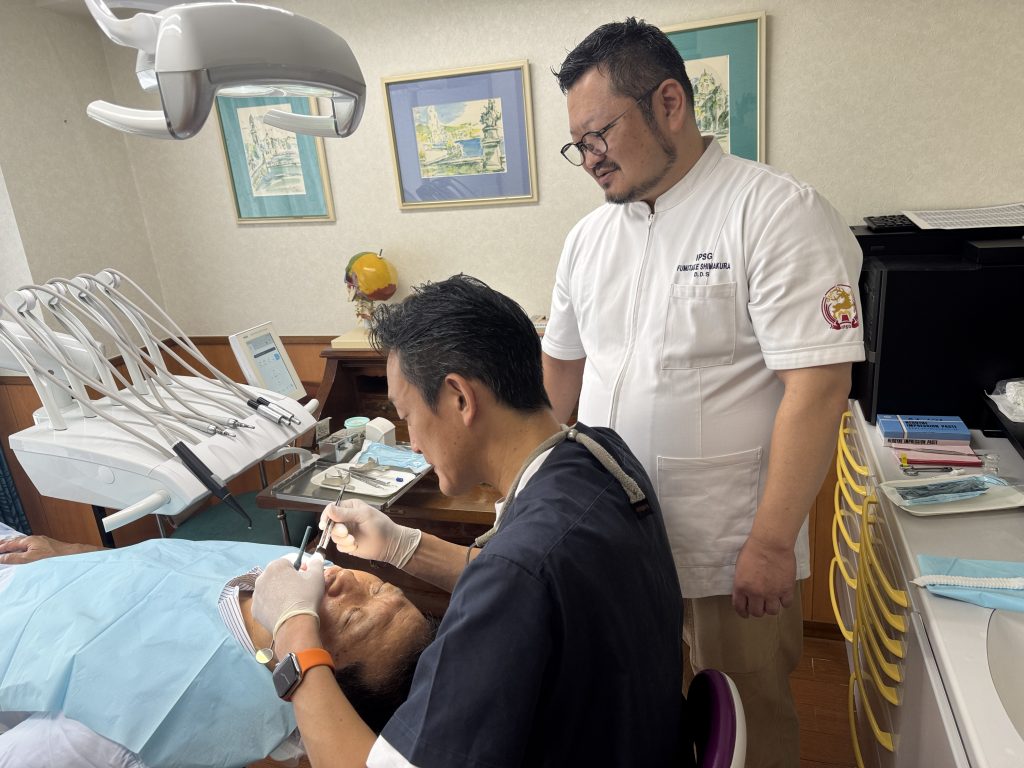

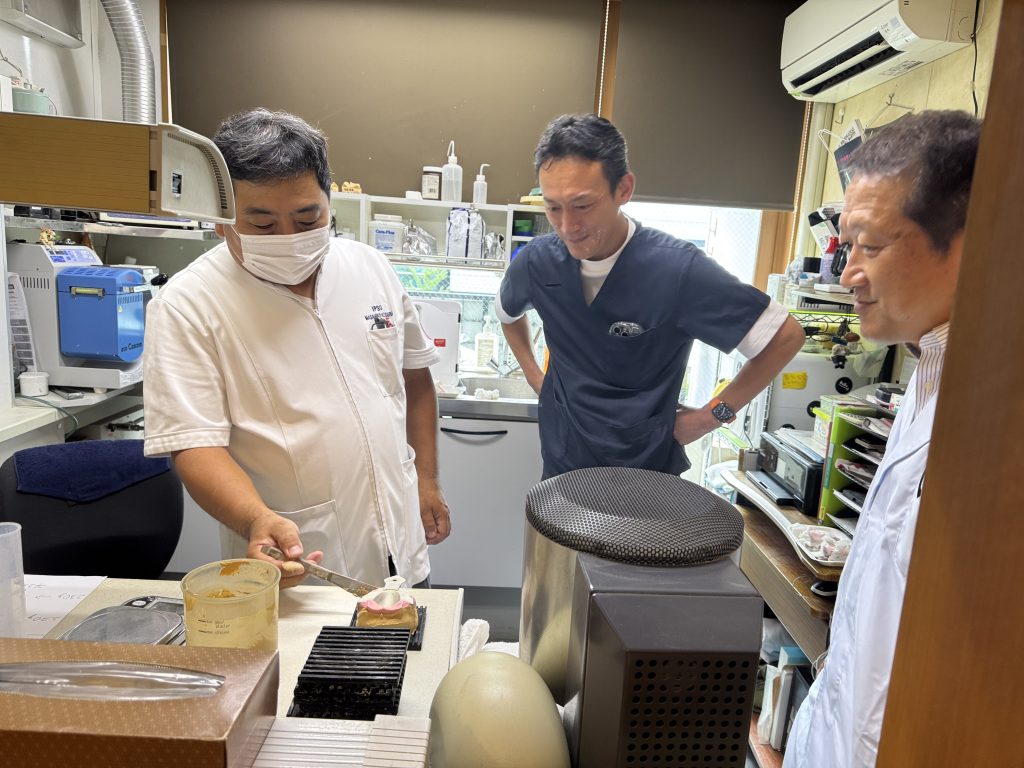

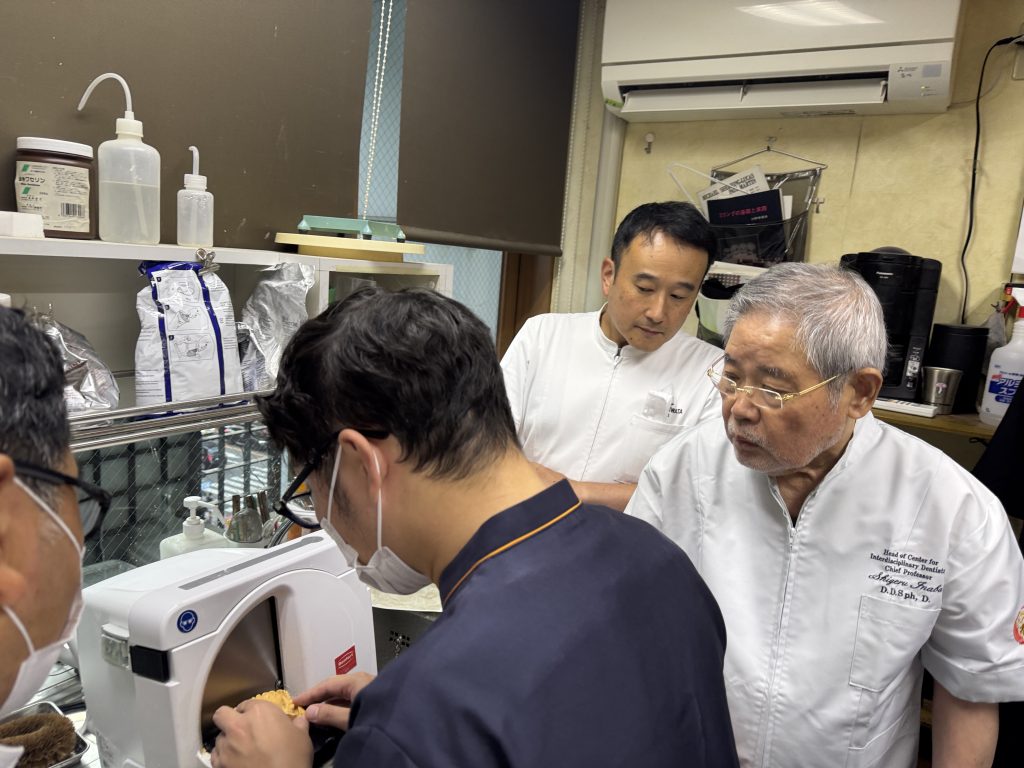

⭕️実習:印象採得とマニュピレーション

午後は岩田先生より、印象採得前の診査やバイトワックスの作製法を解説

関節円板の転位症例を映像で確認しながら、マニュピレーション技術のポイントを学びました。

⭕️相互実習

4つの班に分かれて、正しいパフォーマンスロジックを学び、口腔内の視診、印象採得、石膏注ぎをいたしました。

⭕️まとめ

初日の学びを通じて、咬合診断は歯だけを見る診療から体全体を診る診療へと視野を広げる大切さを改めて学びました。

顎関節や姿勢、筋肉のバランスを見極めながら咬合を評価することは、患者さんの全身の健康につながると思いました。

2日目・3日目の実習に向けて、基礎となる考え方と確かな視点を養う一日となりました。

Weber dental labor 越津 穂

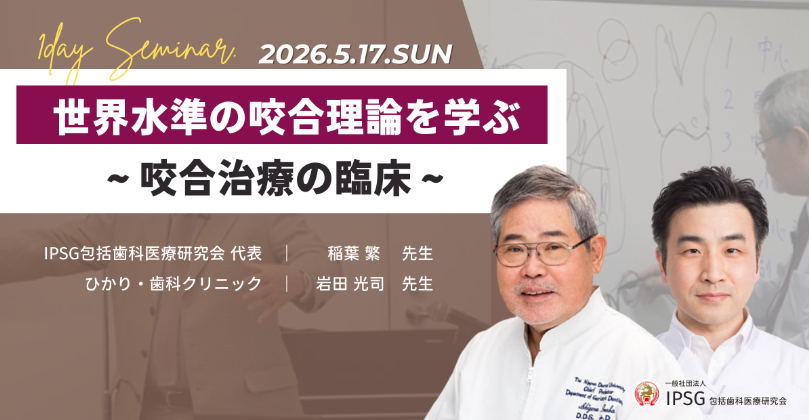

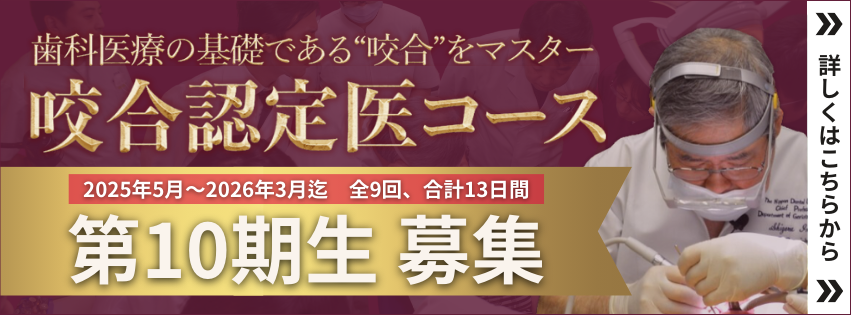

開催予定のセミナー

| 開催日 | セミナー名 | 講師(予定) |

|---|---|---|

| 2026.8.1.SAT〜2026.8.2.SUN | ’26 8/1・2(土・日)顎関節症ライブ実習コース | 稲葉繁先生 岩田光司先生 |

Mail magazineIPSGの無料メールマガジン

歯科業界最新情報やセミナー案内を毎週月曜日に配信しています。

IPSGのメールマガジンでは、ドイツの歯科技術を中心に、歯科医療全体の向上に繋がる歯科業界最新情報、セミナー案内・レポートをお届けします。

咬合、顎関節症、総義歯など、幅広いテーマを取り上げ、あなたの診療に役立つ知識が満載です。