Seminar reportセミナーレポート

咬合認定医〜第5回顎運動分析実習開催されました!〜

- 咬合認定医コース ';

咬合認定医第10期 第5回顎運動分析実習が開催されましたのでご報告させていただきます。

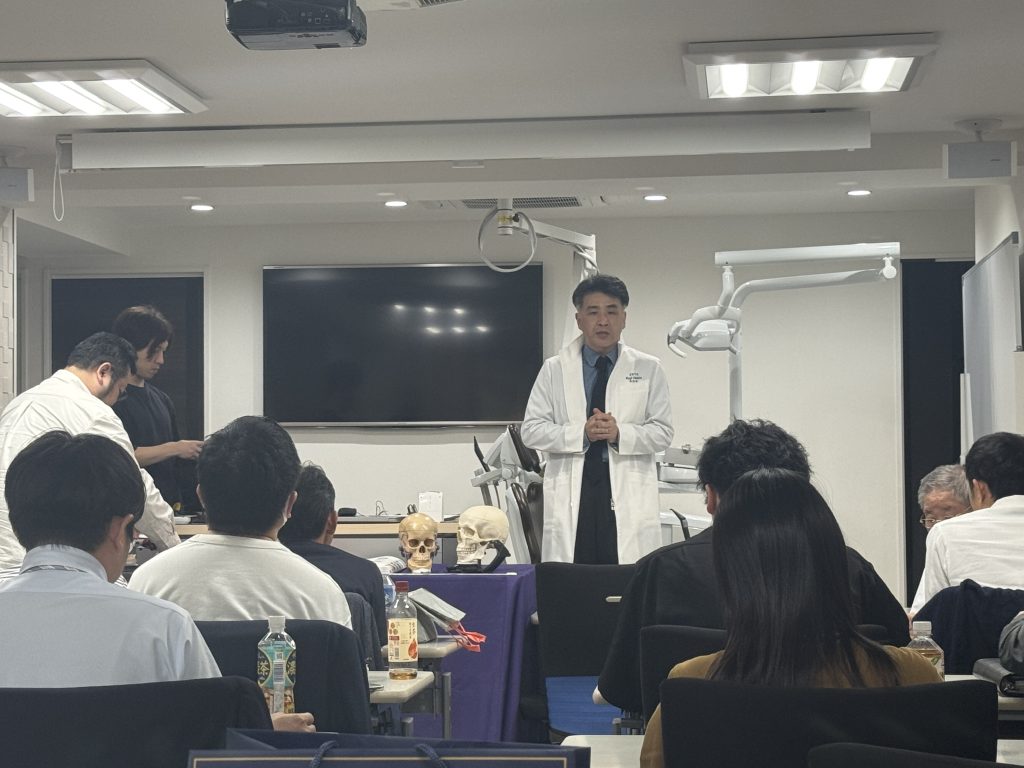

●開会・ご挨拶

第5回実習は、IPSG副会長 岩田光司先生 のご挨拶から始まりました。

先生より、実習全体の流れと、今回使用する顎運動分析装置Digmaの概要についてご説明をいただきました。

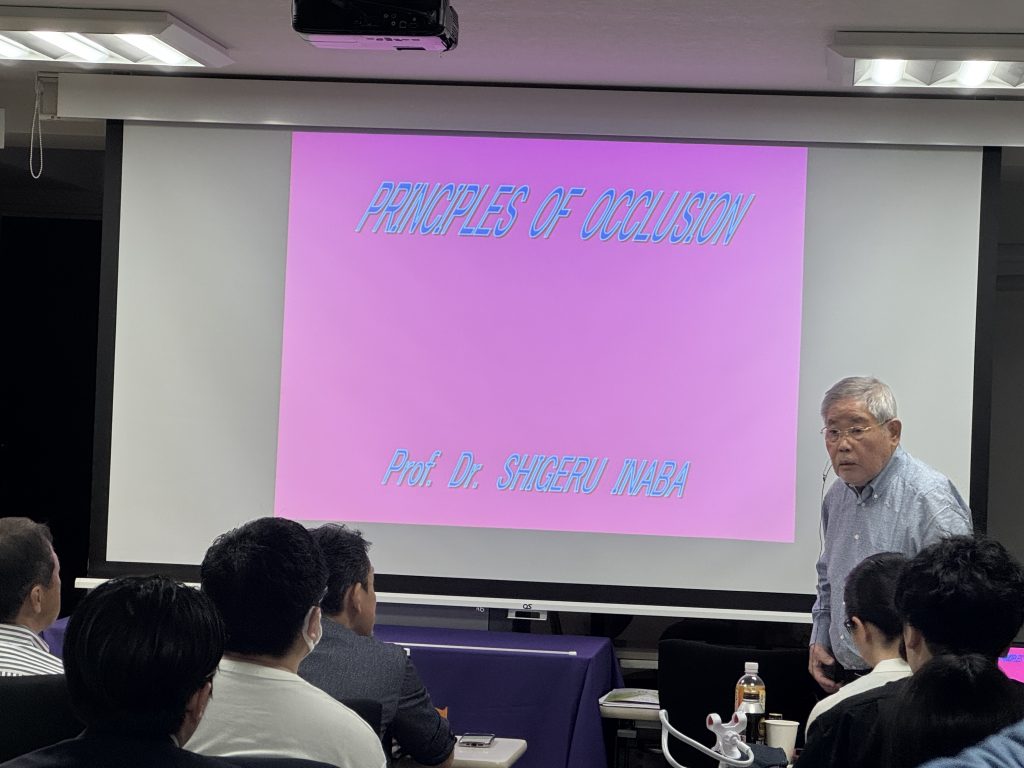

●稲葉繁先生のご講義

PRINCIPLES OF OCCLUSION

Prof. Dr. Shigeru Inaba

稲葉先生は、咬合を理解する上で欠かせない顎運動の基礎について、豊富な臨床経験とともにわかりやすく解説してくださいました。

また、オーストリア・ガンマー社製の「CADIAX」や「アキシオグラフ」など、歴史的な顎運動分析機器にも触れ、機器による分析の意義を示されました。

[CADIAXについて]

•ルドルフ・スラヴィチェック先生(Dr. Rudolf Slavicek) が開発に関与。

•非接触型で顎の外側に描記するため、動きが実際より大きく記録されやすい。

•特に作業側の動きが誇張される傾向がある。

•顎運動は本来、顆頭中心で記録するのが最も理想的であり、Digmaはその中心の動きを正確に測定できる。

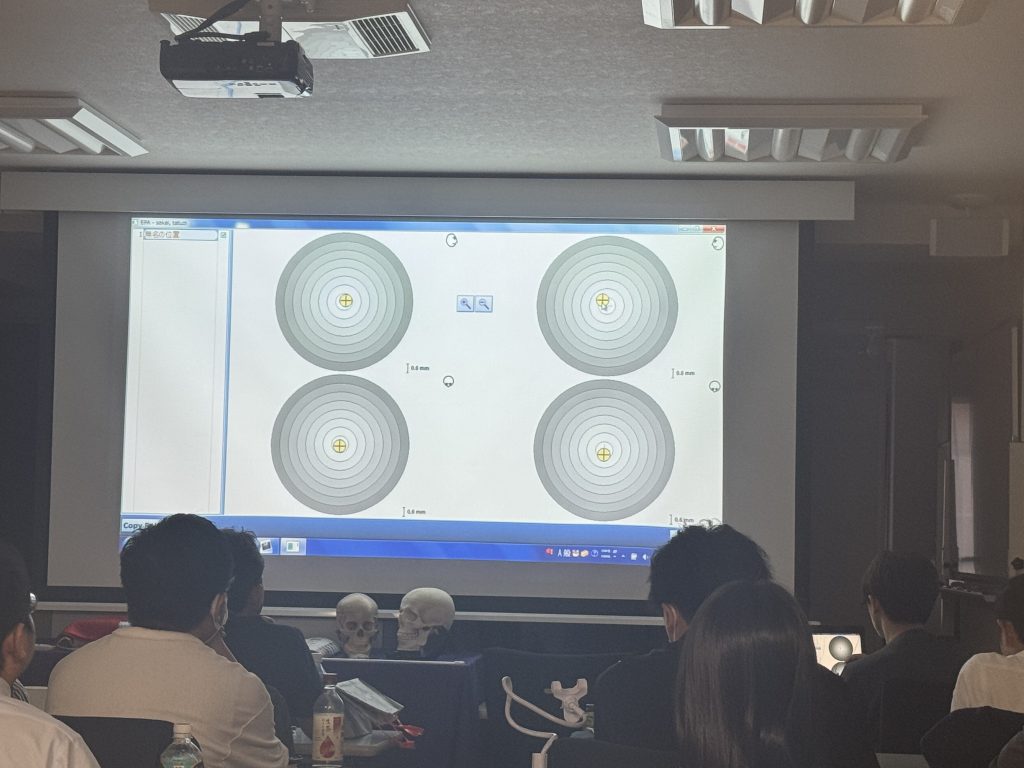

さらにEPAテストによって、中心位(CR)と中心咬合位(CO)のズレを視覚的に確認できる点にも触れられました。

●講義内容の概要

下顎運動の基礎

・下顎の動きは「回転運動」と「滑走運動」の2つで構成される。

・回転軸(Hinge Axis)は左右顆頭を結ぶ仮想の線である。

・顎を押さえて開口すると約2.5cmまでが回転、その後ガクッと前方へ滑る動きが滑走。

咬合診断は何をするのか

・形態的診断:全身や頭蓋との調和、三次元的形態、審美性の評価

・機能的診断:下顎位・運動・咬合様式(犬歯誘導やグループファンクションなど)の分析

● 感覚受容器と反射の仕組み

例えば石を噛んでしまった時、すぐに噛む動作を止められるのは、歯根膜の感覚受容器が刺激を感知し、三叉神経を通じて咀嚼筋に「止める」信号を送るため。

インプラントにはこの受容器、歯根膜がないため、注意が必要であると説明がありました。

●顎運動と咬合の考え方

[顎運動の三平面]

・水平面(Horizontal)

・前頭面(Coronal)

・矢状面(Sagittal)

[CRとCOの関係]

・CR(中心位):歯がなくても存在する顎の基準位置

・CO(中心咬合位):歯の萌出後に獲得される後天的な位置

両者が一致していることが理想的であるとされます。

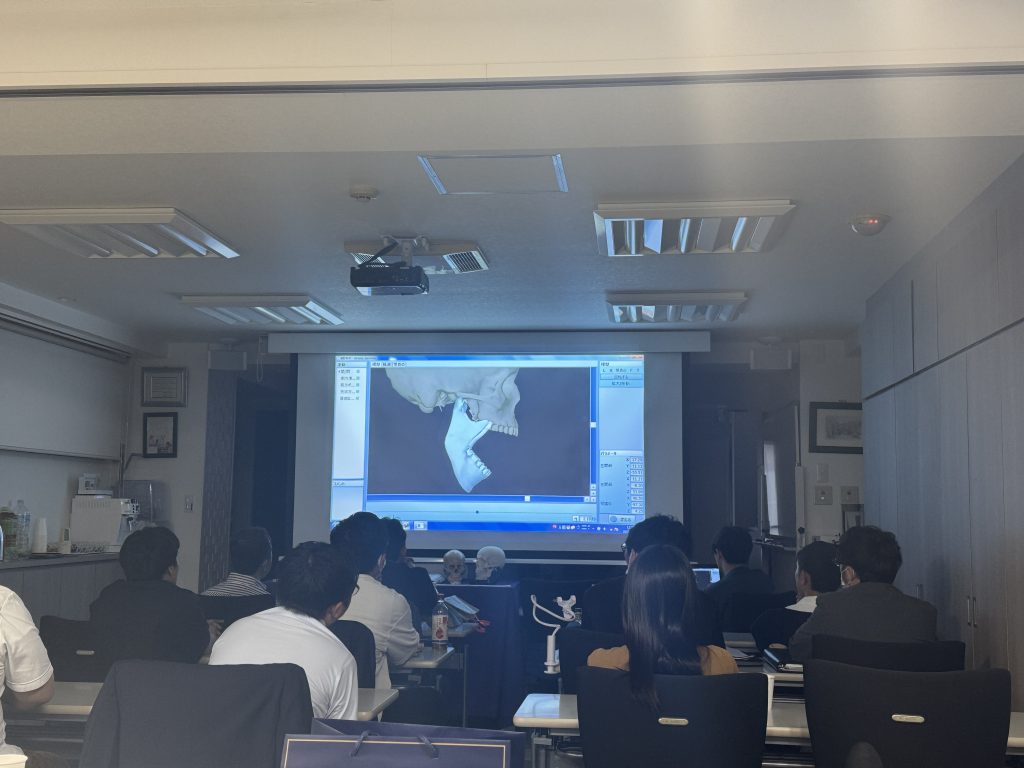

●Digmaによる分析

・Centric Relation

・Protrusive Path

・Lateral Movement

・Protrusive & Right Lateral Recordings

[Side Shiftの種類]

・Progressive Side Shift

・Immediate Side Shift

・Early Side Shift

・Distributed Side Shift

[Fisher Angle(フィッシャー角)]

下顎の前方運動(矢状顆路角)と側方運動(ベネット運動方向)との角度差を示す。

Dr. Landeen(ランディーン先生)の研究では、50人を測定した結果、最初の4mmを除くと全員同じ動きを示したことがわかり、

その知見をもとにDr. Niles Guichet(ナイルズ・ギシェー先生)が咬合器を開発したとのことでした。

[シフトアングル]

作業側顆頭は側方運動時に「上方(サートルージョン)」「下方(ディトルージョン)」「後方(リトルージョン)」「前方(プロトルージョン)」へと複雑に動く。

[Over Compensation(過補償)]

側方チェックバイトで矢状顆路角を測定すると、フィッシャー角を通過するため、

実際の前方運動よりも約5°強く角度が出る。

干渉を避けるために、意図的にこの5°を「過補償」として設定しておく。

[咬合調整と考え方]

・Orobiting Contact

咬合面の動きを理解し、接触方向に沿って最小限の調整を行う。

6番では斜走隆線方向に溝を入れると干渉を防ぎやすい。

•Working Contact(作業側接触)

中心位付近でのわずかな当たり、ゴリゴリが重要。

米を主食とする日本人は、中心付近の滑らかさが咀嚼の快適さにつながる。

なんでもディスクルージョンさせれば良いというわけではなく、

中心位近くを少し広げることで、自然で噛みやすい咬合をつくれると解説されました。

[Levers]

•CLASS I:Pliers, Crowbar

•CLASS II:Wheelbarrow, Nutcracker

•CLASS III:治療の最終目標 Draw Bridge, Fishing

[将棋の駒理論]

下顎骨を五角形としてとらえ、その中に三角形を3つ形成する構造的な考え方。

顎関節まで含めて全体でとらえる必要がある。

午後からは、2班に分かれてDigmaを使用した相互実習が行われました。

その後、実習で採った受講生皆さんのデータの解説を林先生にしていただきました。

●受講生の金子幹先生による症例相談

稲葉先生をはじめとする講師の先生方からのアドバイスを受講生皆さんと一緒に伺う事が出来ました。

●おわりに

稲葉先生は講義の最後に、顎機能検査は「歯科医師の心電図」であり、

見えない部分を診ることができる手段であるとお話しされました。

「歯を治すだけでは、技術者に過ぎない。病気を治すところまで踏み込むこと」との言葉がとても印象的でした。

Weber dental labor 越津 穂

開催予定のセミナー

| 開催日 | セミナー名 | 講師(予定) |

|---|---|---|

| 2026.8.1.SAT〜2026.8.2.SUN | ’26 8/1・2(土・日)顎関節症ライブ実習コース | 稲葉繁先生 岩田光司先生 |

Mail magazineIPSGの無料メールマガジン

歯科業界最新情報やセミナー案内を毎週月曜日に配信しています。

IPSGのメールマガジンでは、ドイツの歯科技術を中心に、歯科医療全体の向上に繋がる歯科業界最新情報、セミナー案内・レポートをお届けします。

咬合、顎関節症、総義歯など、幅広いテーマを取り上げ、あなたの診療に役立つ知識が満載です。