Seminar reportセミナーレポート

’25 2/8,9(土,日)『パーシャルデンチャー・テレスコープシステム理論と実習コースセミナー』開催されました〜その2〜

’25 2月8,9日(土,日) パーシャルデンチャー・テレスコープシステム理論と実習コースセミナー〜その1〜からの続きとなります。

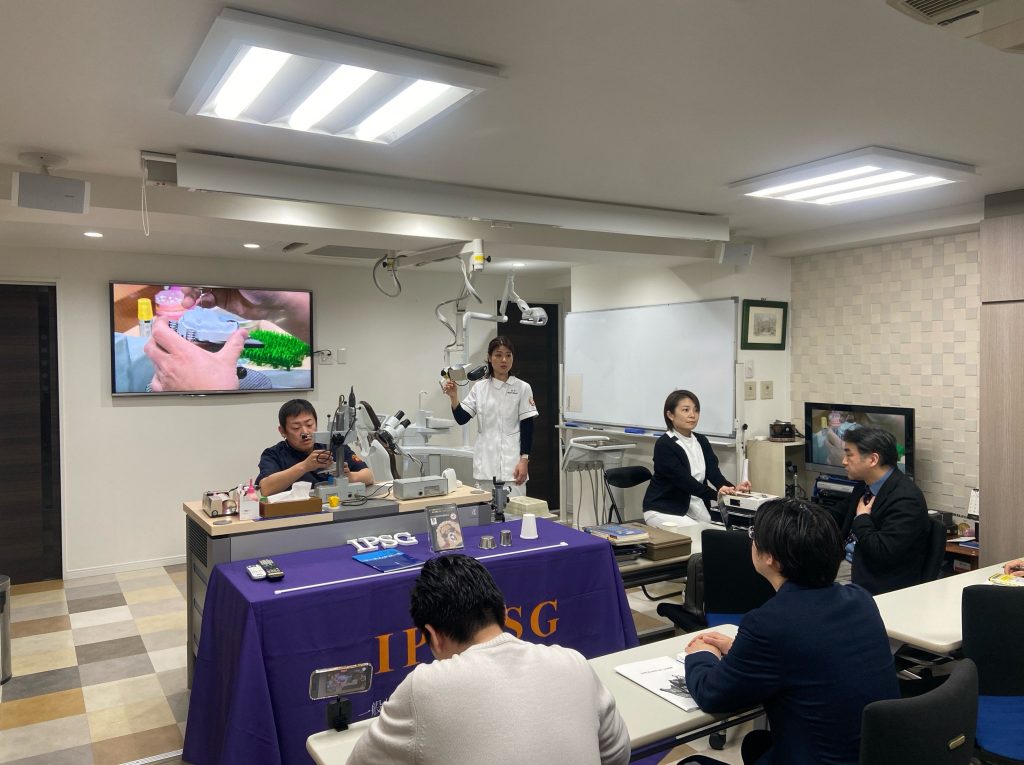

セミナー2日目

峰岸歯科技工士

レジリエンツテレスコープの製作工程を説明いたしました。

構成 ・内冠 ・外冠

・支台歯の方向性チェック

・内冠製作

・外冠製作

・人工歯排列

・試適

・重合、研磨

⭕️支台歯方向性チェック

レジリエンツは総義歯タイプのテレスコープ。支台歯と顎堤のアンダーカットを見な がら方向をチェック。

顎堤のアンダーカットを意識し過ぎて方向を決めてしまうと支台歯にネガティブヴィ ンケルが生じてしまうので、支台歯を優先して方向を決める。

クリアランスが少ないと人工歯が入らない。入るスペースを設けたいので、クリアランスも見ながら方向を決める

⭕️レジリエンツ内冠形態 シリンダ型

歯茎部から立ち上がり2mm、軸面を持たせる。2mmより上は、0.3mmの厚さになる様に測りながらフリーハンドで削り、スプルーイングする

⭕️鋳造体の研磨

横型研磨機 コーヌスは6°だったが、レジリエンツは0°のメモリに合わせて研磨。

Q:ディスクを替える基準はありますか。

A:全面同じ研磨具合になる様に見ながら、次の工程に移ります。厚さ0.3mmになるように測りながら、荒さを選びます。

Q:横型研磨機を使う時に鋳造体を回しているが、一定のところで停めてはいけないのですか。

A:研磨出来ている面と出来ていない面の境目ができてしまうので、回している方が効率良く全面研磨出来ます。回しながら、手前に引きます。

ラボ:納品物 ・内冠 ・オクルーザルコア ・個人トレー

Q:外冠印象採得時、内冠が印象から外れた場合、印象に戻さないでとの注意がありましたが、戻すとどうなるのですか。変形してしまうのか、オクルーザルコアが壊れてしまうのか、違うところに戻ってしまっているのか。

A:違うところに戻ってしまうのが一番怖いです。変形はしません。目視で戻されると、ラボサイドでは外れてしまって戻された物なのか、外れずに印象に付いている物なのか区別がつきません。外れた物は外れた物として認識して、マイクロスコープでしっかり戻してズレが無い様にしたいので、印象に戻さないようお願いをしています。

縁下に入ってたりすると、内冠の上に印象が飛び出たりします。適当に戻すと、その印象を巻き込んでしまって正しい位置に戻りません。それは一見分からないので、エバンス等で捲って出しますが、入れた時分からないので、カットしたりします。エラーが起こらないよう、外れたらそのまま送って貰う様にしています。

⭕️チェアサイド流れ

内冠試適→フェイスボウ→咬合採得→内冠シュチュエーション印象

医院からいただく物:・内冠シュチュエーション印象

・フェイスボウ ・バイト

・外冠製作説明

・0.3mm箔を内冠に貼る

・ベースプレート

・人工歯排列

↓

外冠試適

↓

内冠と外冠の間にレジンが入り込まないように処理を施す

↓

重合、研磨

↓

完成

⭕️稲葉先生 レジリエンツテレスコープ補足、解説

顎堤のアンダーカットの処理は先生方がやらなければならない。

チェアサイドですること

・印象はボーダーまで ・外形は総義歯と全く同じ

・外冠内面の研磨 ・歯茎部の溝切り ・アンダーカットの修正

技工士に説明出来ないチェアサイドでの作業を教えて下さりました。

質疑応答

午後

飯塚先生のお話から始まりました。

嶋倉先生

テレスコープ義歯の特徴の解説

⭕️テレスコープ義歯ってどんな義歯?…二重冠構造

[種類]①コーヌス ②リーゲル ③レジリエンツ

[パーシャルデンチャーの3つの力]

・支持力 噛む力を支える

・維持力 入れ歯が外れない様に抵抗

・把持力 入れ歯の横揺れに抵抗

2 コーヌス 支持力、維持力、把持力、支台歯が負担。二次固定効果がある

②リーゲル 閂。外冠にレバー、内冠に鍵穴、噛んでズレないのは閂装置の部分があるため。

支持力は咬合面、維持力は装置、把持力は軸面。

③レジリエンツ 支持力、維持力が加わると歯が壊れてしまう。粘膜負担。把持力だけ支台歯負担。緩衝腔がある構造。

⭕️「テレスコープの治療の流れ」

1つの症例を通してテレスコープの治療の過程を解説していただきました。

出来るだけ長持ちする補綴をして、患者さんも自分自身も心から満足して喜び合える最善の治療を提供

⭕️臨床症例について

61歳女性 義歯を作ったことがない、使ったことがない。食事が出来ない。

[診査・診断]

事前の治療計画が重要。フェイスボウトランスファー、中心位で咬合器マウント、咬合採得。

殆ど咬合診断の時点で治療が上手くいくがいかないかが決まってしまう

[治療計画]

上顎

11、21失活、支台歯に使えそうなのは、この2本。→レジリエンツ

下顎

45(失活歯)から34(残根)まで使えそう。

最遠心の失活歯、コーヌスだと破折の危険性が高い。根面板を使ってシュレーダーゲシーベの支えに使おう。→リーゲル

⭕️[咬合器上でシュミレーション作製]

これなら上手くいきそうというイメージを患者さんと共有→治療戦略がはっきりした

何処かへ行く為には、現在地を把握しなければならない。何処に行くのかを決める必要がある。何処に行くのか決まってないのに始めてしまったら、何処にも行き着かなくなってしまう。目的地が決まると、どういう風に目的地に行くか1つずつ決めて進んで行けば良い。

⭕️[手順]

プロビジョナルレストレーション模型

SIバイトトレー使用

プロビジョナル義歯で噛める様にしてから抜歯34破折線があり抜歯。咬合診断をしていて分かっていたので顎堤を削り取ってデンチャースペースの確保。プロビジョナル義歯のリライニングを行い、抜歯窩が治るのを待つ。咬合が回復出来ているのを確認出来たらテレスコープ作製過程に入る。

リムロックトレー シリコンパテ圧接。カンペル平面と平行になる様に。支台歯部分を一層削り取り、周囲に溝を掘る。インジェクションタイプを少量流し込んだら歯肉圧排しなくてもマージンまで綺麗に印象が採れる→コレクトアプトドルク印象法

⭕️[コレクトアプトドルク法]

パスカルの原理

密閉された容器内の液体に加えられた圧力が液体全体に等しく伝わる

SIバイトトレー フェイスボウトランスファー

中心位採得

一次印象をもとに内冠、二次印象の為の各個トレー、オクルーザルコアが納品される。

上顎の各個トレーで二次印象でもフェイスボウトランスファーと中心位による顎位の決定を行う

・上顎

内冠試適→オクルーザルコアをインプレッションペーストで留める→トレーにインジェクションレギュラータイプを適量盛る→圧接→辺縁に印象材を足す→口唇の印象採る→六角棒をさして印象採得とフェイスボウトランスファーを同時に行う。

・下顎も同様に

内冠試適→オクルーザルコアをインプレッションペーストで留める→口腔内に圧接→舌を動かして貰い硬化を待つ→内冠の取り込み印象が出来上がる→外冠納品される→咬合平面も揃ってしっかり咬合も出来ている→口腔内でも適合、咬合状態の確認→完成。

⭕️[上顎レジリエンツテレスコープ]

この段階ではまだ内冠の上に箔が貼ったまま。

義歯床を作製時に外冠を0.3mm浮かせる為に必要。

セット時も内冠を支台歯と圧接する為にまだ必要。

セメント合着が終わったら箔を外す。

⭕️[下顎リーゲルテレスコープ]

内冠に外冠を嵌めてレバーを閉じる構成。

フェイスボウトランスファー、中心位でマウントした咬合器上で作製しているので咬合調整はほんの僅か。微調整を行う。

セット時に使われるセメント:グラスアイオノマーセメント、ココアバターの付いた綿球で余剰セメントを拭う。

⭕️[治療結果]

内冠の適合が良く、外冠を入れると義歯だと分からない。目立たない。咬合接触状態も、顎関節も良好。歯の見え方も自然。これは口唇の位置を再現して印象を採っているので、特に創意工夫することなく、口唇の位置に合わせて作られている。

アンケートには、「自然な感じでとても良いです」と記載があった

自然な感じというのがとても大事。

入れ歯を感じさせない義歯になっている。食事も美味しい。

アンケートではかなり淡白な感じで書かれてあったが、実際、口頭で感想を伺うと、「この歳だから60過ぎてるから、第二の人生とまでは言わないけど、第三の人生が始まったと思えるくらい嬉しい」「先生に出会えて良かったです」と喜んで貰えている。

⭕️[まとめ]

診査診断、治療計画からプロビジョナルレストレーション、テレスコープ作製から治療結果まで、全顎的な治療でどうしよう?と思われたかもしれないが、治療の流れはとてもシンプル。

いつもどの過程でもフェイスボウトランスファーを行い、中心位でマウントすることを行っていた。

テレスコープの全顎治療を成功させるキーポイントは、「顎位を正しく採る事」。これで決まります。

フェイスボウトランスファーを行い、中心位でマウントした咬合器を使う事で迷う事なく、途中試行錯誤することなく、最終補綴に向けて治療を行う事ができます。

レオナルド・ダ・ヴィンチの一節

学問もなく実践に夢中になる者は、舵や羅針盤もなく、行先の確信も全く持たずに船に乗る水先案内人のようなものだ…何処に向かっているのか全く分かっていない。実践は常に正しい理論を踏まえて行うものだ、ということ。

「咬合器」という舵と「正しい咬合理論」という羅針盤を持ってテレスコープシステムの実践をしていっていただきたい。

これまでに咬合認定医コースで習ったこと、テレスコープを行う上で一番大事なところ。

このコンセプトを失ってしまって、ただ単にテレスコープをやってみたいからと、やってしまうと間違いなく失敗してしまう。何の為にやっているのかということをもう一度確認していただきたい。

咬合を治療する為の手段の1つ。どんな治療も咬合というベースがあって、そこを治すためにきちんと構築する為に治療を行っているという意識をして、患者さんも自分も、心から満足出来る治療を目指していただければと思います。

とても丁寧な資料と解説、嶋倉先生の著書「入れ歯の悩みが一生消える〜ドイツ式テレスコープシステム〜」も、是非皆様にもお手に取って読んでいただきたいです。

’25 2月8,9日(土,日) パーシャルデンチャー・テレスコープシステム理論と実習コースセミナー〜その3〜へ続きます。

開催予定のセミナー

| 開催日 | セミナー名 | 講師(予定) |

|---|---|---|

| 2026.8.1.SAT〜2026.8.2.SUN | ’26 8/1・2(土・日)顎関節症ライブ実習コース | 稲葉繁先生 岩田光司先生 |

テレスコープ義歯の書籍・DVD

Mail magazineIPSGの無料メールマガジン

歯科業界最新情報やセミナー案内を毎週月曜日に配信しています。

IPSGのメールマガジンでは、ドイツの歯科技術を中心に、歯科医療全体の向上に繋がる歯科業界最新情報、セミナー案内・レポートをお届けします。

咬合、顎関節症、総義歯など、幅広いテーマを取り上げ、あなたの診療に役立つ知識が満載です。