Seminar reportセミナーレポート

’25 6/21,22(土,日)『咬合認定医、講義+実習コース』開催されました

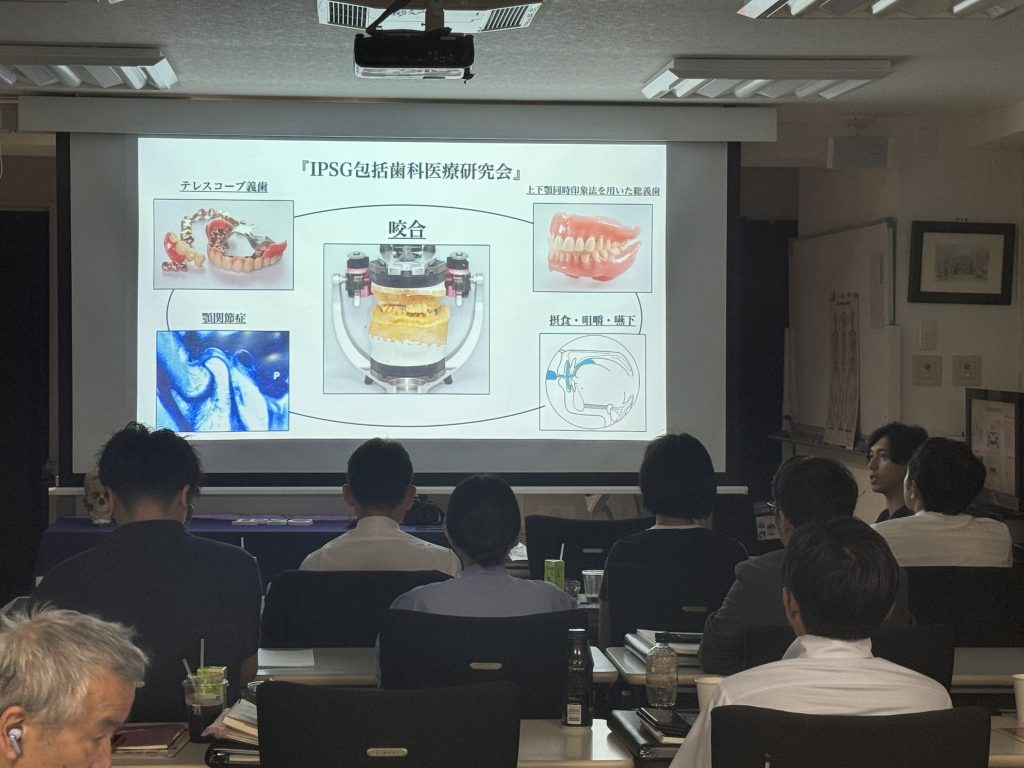

2025年6月21日(土)~22日(日)の2日間にわたり、IPSG包括歯科医療研究会第10期 咬合認定医コース第2回が開催されましたので、ご報告いたします。

開講にあたり、会長・飯塚能成先生よりご挨拶があり、副会長・岩田光司先生からは、2日間のセミナーの流れが説明され、講義がスタートしました。

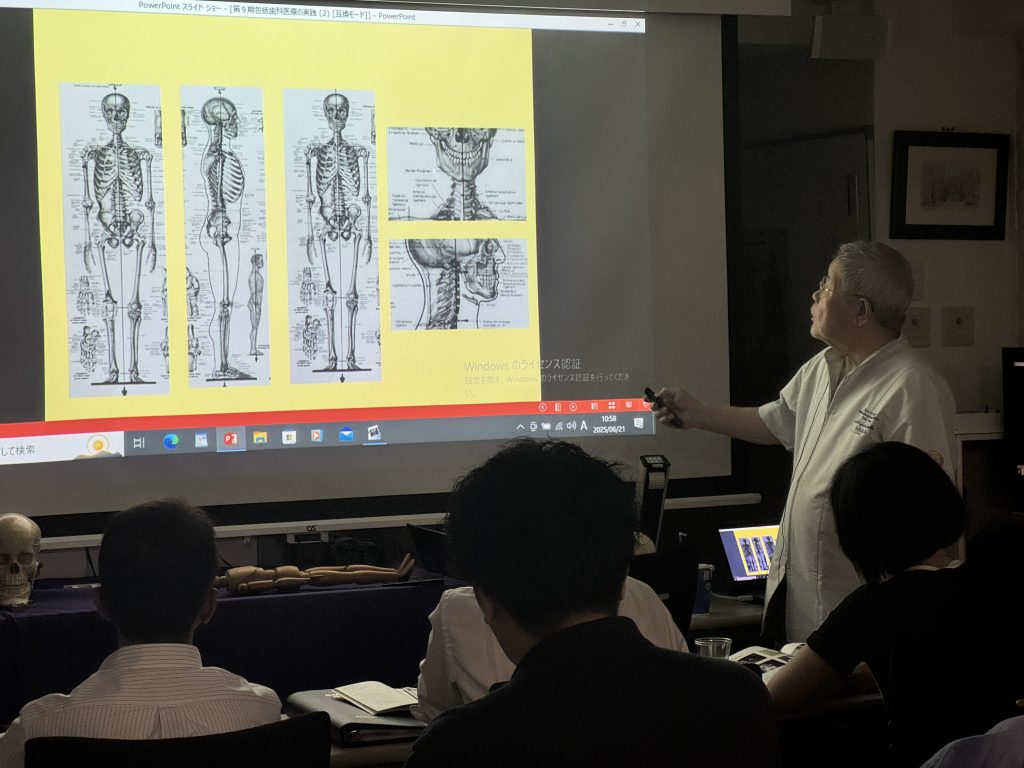

代表・稲葉繁先生による講義

・歯科と全身のつながり

歯科は単に口腔内の問題を解決するだけではなく、「生体の恒常性=ホメオスタシス」に寄与する重要な医療の一端である

心臓手術の際に歯科的管理が不可欠であるように、咬合治療の意義は全身に及ぶという視点が強調されました。

・顎口腔系の理解と診断

治療対象である顎口腔系(Stomatognathic System)は、骨、筋肉、神経、血管など多様な組織の複雑な連携で成り立っています。それぞれを解剖学的に理解し、診療にどう活かすか、という問いに向き合う学びとなりました。

特に、脳神経CNSや四大咀嚼筋に関する知識の整理は、臨床での診断精度を高める重要な土台として丁寧に扱われました。

・咬合の診断と咬合様式

中心位・中心咬合位・ミューチュアリープロテクテッドオクルージョン・犬歯誘導など、咬合における基本的かつ本質的な概念が丁寧に解説されました。

顎の動きが全身と連動するという視点は、姿勢や筋肉バランスとの関係を読み解く鍵となります。

・咬合平面と咬合器の重要性

咬合平面の三次元的な診断、そして正確なフェイスボウトランスファーの必要性が強調されました。模型を「付ける」のではなく、頭蓋から踵までの状態を「再現する」という意識――それは、咬合器というツールの本質を問う、大切な学びとなりました。

・ABCコンセプト

「Always Best Choice(常に最良の選択)」という理念のもと、患者さん一人ひとりにとって“いま一番よい治療”を選び取る姿勢の重要性が、力強く語られました。

保険制度にとらわれず、「最善か、無か(Das beste oder nichts)」という信念をもって、私たちが真に価値ある医療を提供するためには、知識と技術と、そして志が必要であること。

・林聡一先生による講義

午後からは林先生による講義が始まりました。

診断・印象採得・咬合器の使用に至る一連の流れを、説明してくださいました。

• 正確なフェイスボウの採得

• 中心位での咬合採得

• 咬合器の理解とハンドリング

• 模型による診断と咬合高径の設定

これらを通して、「咬合再構成」の基盤を築く方法と考え方が具体的に示されました。

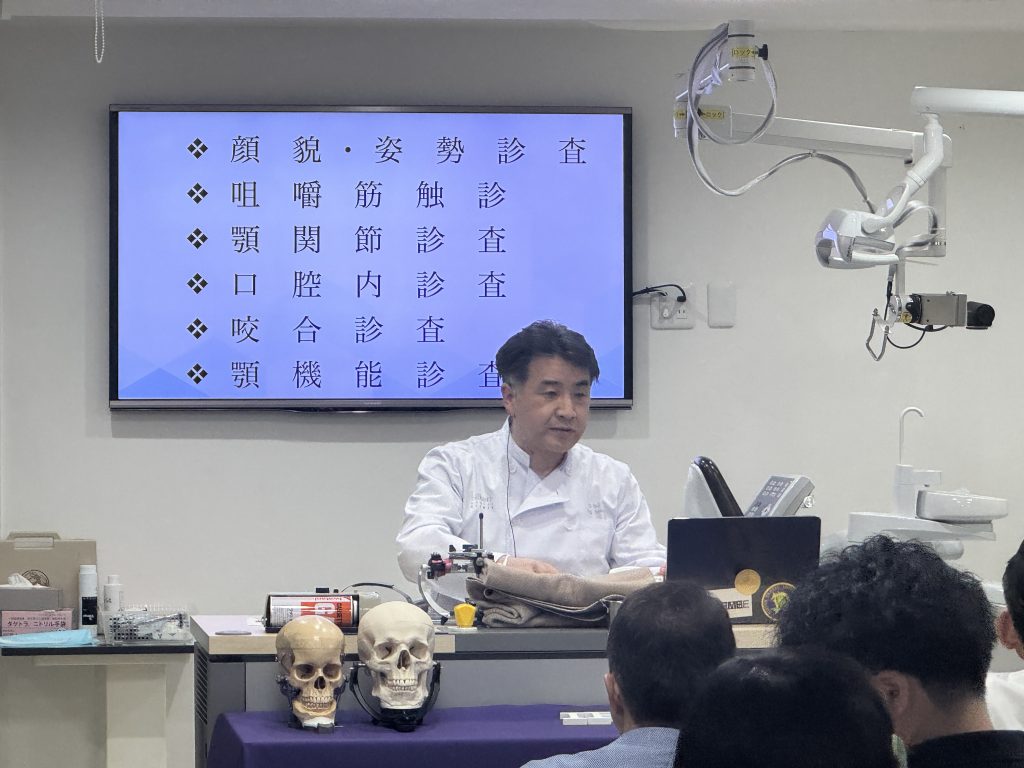

・岩田光司先生による臨床実践の解説

岩田先生からは、日々の臨床における「診査・診断の実際」を丁寧にご紹介いただきました。

• 問診の姿勢:患者さんの隣に寄り添いながら話を聴く

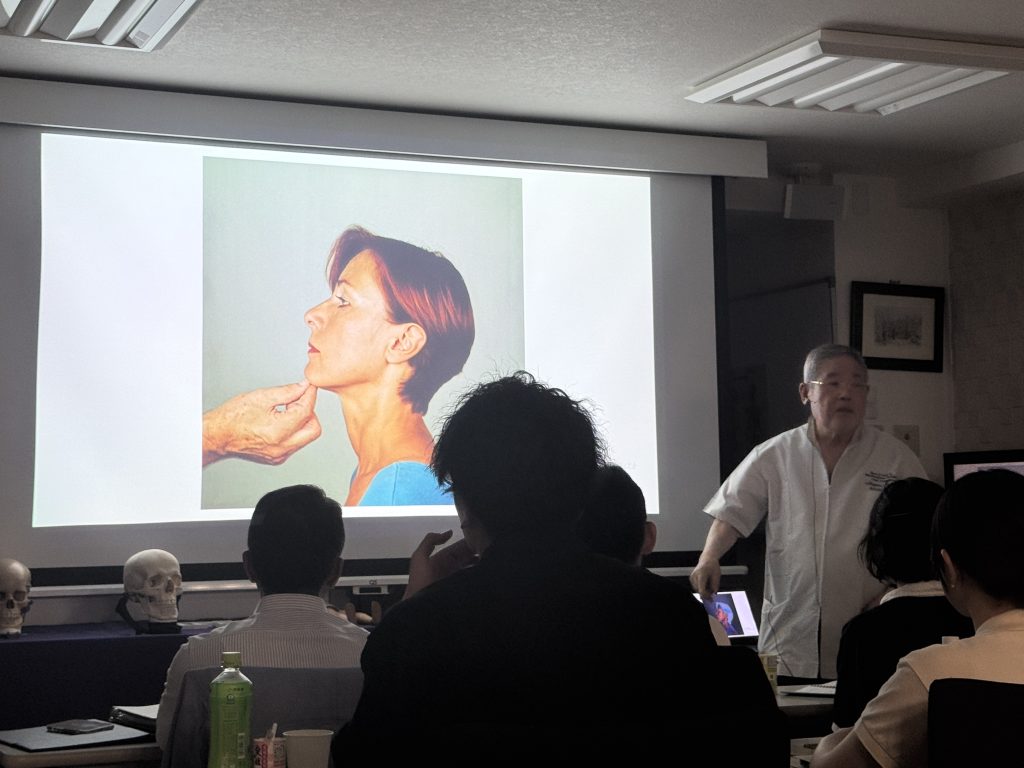

• 姿勢と顔貌の記録:正面・側面の写真を通じて全身を診る

• 咀嚼筋・顎関節の触診技術:浅層・深層に分けた丁寧な診査

• 印象・フェイスボウ・模型の装着までの一連の流れ

「どこを理想的に変えていくのか」その見極めと再現のプロセスが、受講生の臨床技術に確かな軸を与えてくださいました。

⭕️研修2日目のご報告

2日目の午前は、IPSG副会長・嶋倉史剛先生と、代表・稲葉繁先生による講義が行われました。

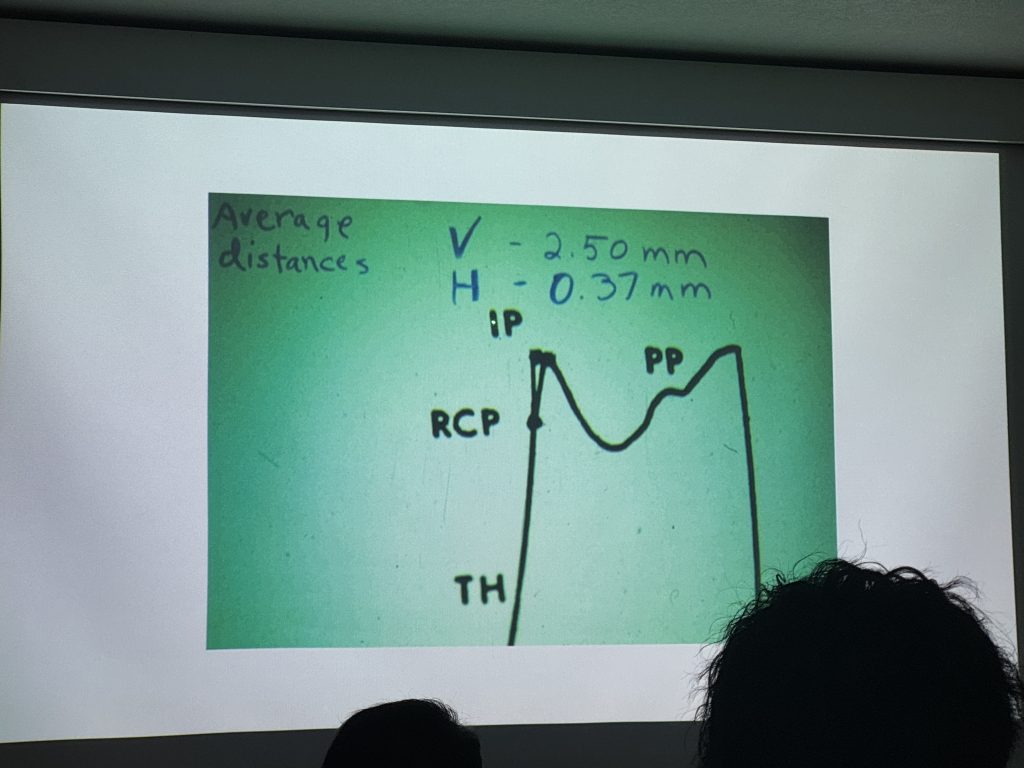

・中心位の臨床的意義について

嶋倉先生の講義では、顎関節症や全顎的補綴(テレスコープ義歯)治療の症例を交えながら、中心位の診断が臨床全体にどのように関わるかについてご説明いただきました。

診断の精度が治療方針やその後の結果に与える影響を、実例を通じて具体的に学ぶことができました。

・歴史的背景と中心位の理解

続いて稲葉先生からは、1921年にB.B. McCollumが提唱した「中心位(Centric Relation)」の概念について、その歴史的背景と、現代の臨床における位置づけについて解説がありました。

講義では、Prof. Dr. Albert G. Lotzmann(ロッツマン教授)およびProf. Dr. Christian Steinhardt(シュタインハルト教授)による顎関節の解剖図をもとに、中心位に関する基礎知識を丁寧に整理していただきました。

咬合治療を行う上での前提となる「中心位」について、改めてその意味を再確認する内容でした。

午後:実習による応用的な学び

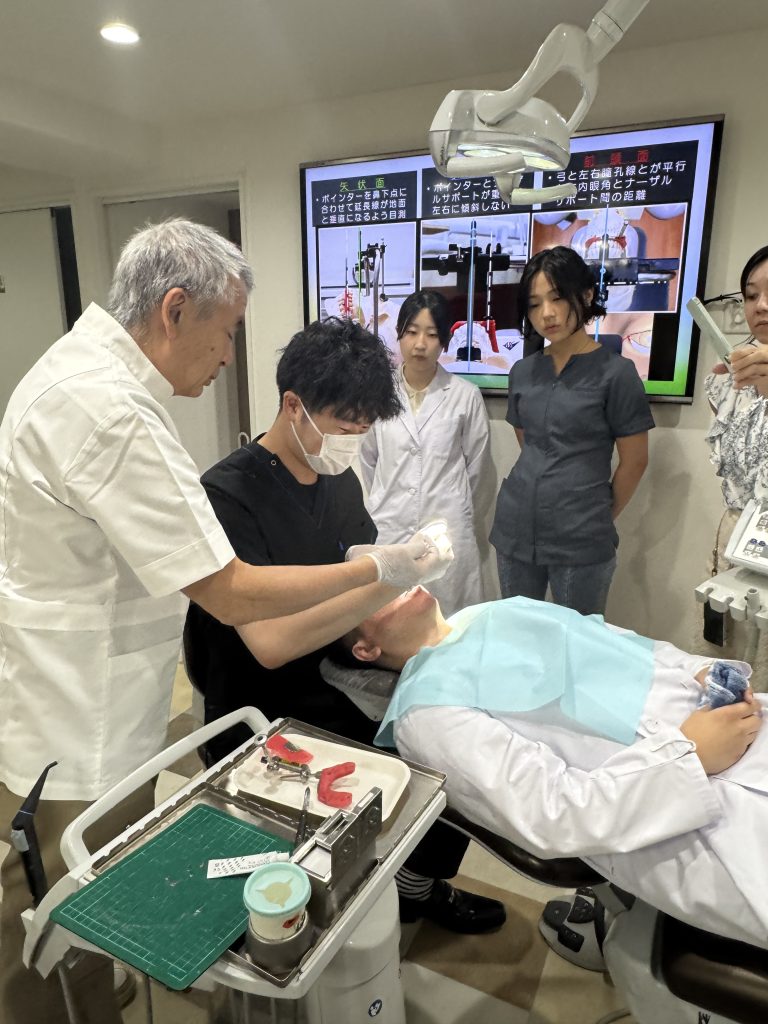

午後からは、受講生が2班に分かれ、フェイスボウトランスファーと中心位への誘導法、咬合器の使用法についての実習が行われました。

咬合器の機能と臨床応用

嶋倉先生と林先生より、咬合器各部の構造や調整機能についての説明があり、実際の診療における具体的な使い方を教えていただきました。

器具の基本的な構造理解にとどまらず、「臨床でどう使うか」という視点からの解説が印象的でした。

フェイスボウと中心位採得

飯塚先生、岩田先生のご指導のもと、フェイスボウの正しい使用方法と、下顎を中心位に誘導する手技について実技を交えて学びました。

フェイスボウトランスファーでは、体軸や正中の再現を意識すること、そして正確な模型装着が治療計画に直結することが強調されました。

小さなズレが最終的な補綴物の精度に影響を与えるため、一つひとつの操作の意味を理解して行うことの大切さを実感しました。

⭕️おわりに

2日間にわたる充実した講義と実習を通して、咬合を軸とした人をみる力(医院からいただく資料の見方)が、一歩深まったように感じます。

普段は模型と対峙する毎日です。特にフェイスボウのとり方を真近で拝見出来ました事が、学びとなりました。

受講生の先生方皆様の学びも、患者さんに笑顔を届ける未来へと繋がっていくことを、心より願っています。

ご参加くださった皆様、そしてご指導くださった先生方に、心より感謝申し上げます。

Weber dental labor 越津 穂

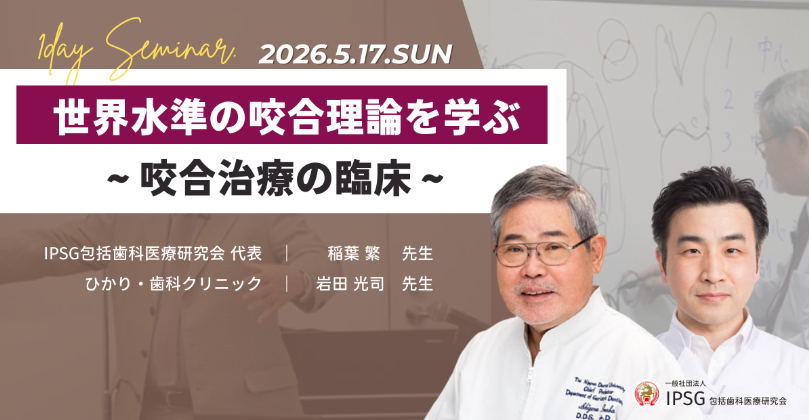

開催予定のセミナー

| 開催日 | セミナー名 | 講師(予定) |

|---|---|---|

| 2026.8.1.SAT〜2026.8.2.SUN | ’26 8/1・2(土・日)顎関節症ライブ実習コース | 稲葉繁先生 岩田光司先生 |

Mail magazineIPSGの無料メールマガジン

歯科業界最新情報やセミナー案内を毎週月曜日に配信しています。

IPSGのメールマガジンでは、ドイツの歯科技術を中心に、歯科医療全体の向上に繋がる歯科業界最新情報、セミナー案内・レポートをお届けします。

咬合、顎関節症、総義歯など、幅広いテーマを取り上げ、あなたの診療に役立つ知識が満載です。