Questions歯科治療に関するQ&A

Q:片側遊離端症例のコーヌスクローネの注意点はありますか?

その難しさと言えば粘膜面の沈み込みと歯根膜の沈み込みの違いがあり、最後方の歯に負担が掛かってしまいます。

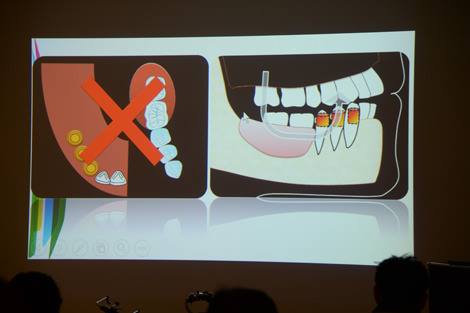

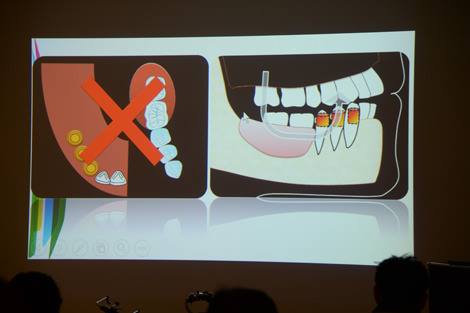

また、遊離端義歯は後方が水平に動き、あたかも魚の尻尾を振っているかのように左右に動いてしまいます。そこでクラスプ義歯では対処することが難しくなります。

テレスコープクラウンは装着されますと、動きがなく遊離端には良いと思われますが、コーヌスクローネを使いますと、二次固定となり、支台装置が離れているため、最後方の歯に負担が掛かりすぎます。

その結果最後方の歯が支点となり、その前の歯は浮き上がってしまい、コーヌス効果が失われてしまいます。

例えば一般に多く見受けられる、下顎の大臼歯2歯欠損、その前の2本の小臼歯を支台としてコーヌスクローネ義歯を行うケースは、咬合力が義歯に及ぶと第2小臼歯を支点として第一小臼歯を引き抜くような力が掛かります。

また欠損部の吸収程度が大きいと、咬合力により後方から前方へ滑走現象が起こり、義歯は外れてしまいます。したがって余程条件がよくない限りコーヌスをお勧めできません。

さらに最後方の歯が無髄歯である場合には、咬合力により歯根破折が生じてしまいます。したがって有髄歯の支台でなければなりません。

テレスコープシステムには様々な種類がありますが、わが国ではコーヌスのみが知られており、そのほかは一般的ではありません。テレスコープの場合、遊離端は長ければ長いほど有利となります。そのため出来る限り後方に延長し、臼後三角を必ず被覆するまで延ばします。

また最後方の歯に負担が掛からないように前方の歯は一次固定をするのが良いと思います。この様な条件から『リーゲルテレスコープ』が最善と思われます。

リーゲルは2本の小臼歯を内冠で固定し、さらにその遠心にシュレーダーゲシーベと呼ぶ、長さ5mm程の延長ダミーのような装置を作り、その遠心にリーゲルの閂装置を作ります。

そのようにしたリーゲルテレスコープ義歯は二次固定されていますから咬合力が小臼歯に分散されますので、最後方の支台には無理が掛かりません。また咬合力により外れるような事もありません。

支台形成などはコーヌスと変わりませんので、技工の部分が煩雑になるのみですから是非使っていただきたいと思っています。

*:..。o○☆゜・:,。*:..。o○☆*:゜・:,。*:.。o○☆゜・:,。

片側遊離端のコーヌスクローネはよほど条件が良くないかぎり行いません。リーゲルテレスコープで対応するのがベストだと思います。

私自身、すでに10年以上経過症例をいくつか持っていますが、動揺や破折することなく機能しています。

すべてをコーヌスクローネで治療を行うことは不可能ですので、適材適所で様々なテレスコープを応用されることをお勧めします。

IPSGとは

IPSG包括歯科医療研究会は、「医療には最善の方法が実行されるべきである」という稲葉繁先生の信念のもと、海外で学んだ確かな技術を日本の歯科医師に広めることを目的とした研究会です。

「顎関節症」「テレスコープシステム」「総義歯」「摂食嚥下」の4本の柱を軸に、診療姿勢から全顎治療までを基礎から応用まで学べるプログラムを提供しています。専用のセミナールームには最新の設備を完備し、実践的な研修が可能です。

開催予定のセミナー

| 開催日 | セミナー名 | 講師(予定) |

|---|---|---|

| 2026.8.1.SAT〜2026.8.2.SUN | ’26 8/1・2(土・日)顎関節症ライブ実習コース | 稲葉繁先生 岩田光司先生 |

テレスコープ義歯の書籍・DVD

Mail magazineIPSGの無料メールマガジン

歯科業界最新情報やセミナー案内を毎週月曜日に配信しています。

IPSGのメールマガジンでは、ドイツの歯科技術を中心に、歯科医療全体の向上に繋がる歯科業界最新情報、セミナー案内・レポートをお届けします。

咬合、顎関節症、総義歯など、幅広いテーマを取り上げ、あなたの診療に役立つ知識が満載です。