Questions歯科治療に関するQ&A

Q:人はなぜ、夜間にブラキシズム(歯ぎしり)を行うのでしょうか?

ひとつはおっしゃる通り、口の中の干渉を無意識のうちに除去しようとする歯ぎしりです。

もう一つは最近特に強調されているのは、夜間のブラキシズムは、人間の生活上必要とされるもので、特にシュラビチェック先生や、佐藤貞夫先生が述べているように、人間のストレスをコントロールするためにブラキシズムをするという考えです。

ブラキシズムをしている歯を特定する方法をお伝えします。

ブラキシズムをしている歯を特定する方法

厚さ100ミクロンの、箔を歯の形に圧接して歯列の形態に合わせて切り取り内面に食紅のような赤い色素を塗り、夜間装着させ、ブラキシズムを行っている歯を特定するものです。

ブラクソチェッカーと呼ばれています。

ブラキシズムは干渉をとろうとするものと、ストレスをコントロールするものがあるということです。

どちらが正しいというのは、いまだに解明されていません。

というのが、一般的な考えですが、私はほとんど治してしまいます。

私は、ブラキシズムは歯列のバランスを取り、干渉を取り除くことで、治しています。IPSGの会員の先生方はすでに体験されていることだと思います。

ブラキシズムをしている歯をみると、咬耗(ファセット)が認められ、そこが平坦になっています。

平坦なところは球面形成をして、歯が接触してもブラキシズムが生じないように調整します。これでほとんどの患者様は解決しています。

平らと平らの面が接触すると音を発しますが、どちらか一方を球面にすることで、音が出なくなります。

もちろん、咬合診断をきちんとして、CRとCOのズレ、平衡側の干渉を取り除くことが前提です。

ブラキシズムをしている患者様は朝、非常に疲れてしまいます。

家族の方も、夜気になるでしょうし、できることならとってあげたほうがいいのではと思います。

IPSGとは

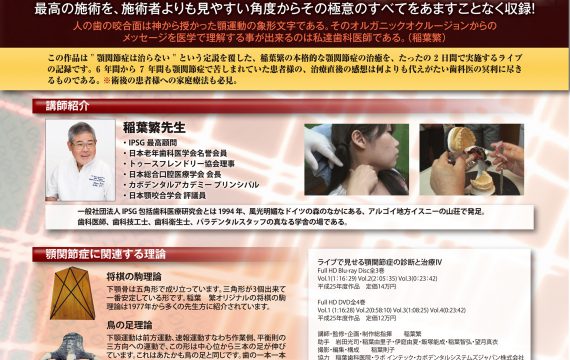

IPSG包括歯科医療研究会は、「医療には最善の方法が実行されるべきである」という稲葉繁先生の信念のもと、海外で学んだ確かな技術を日本の歯科医師に広めることを目的とした研究会です。

「顎関節症」「テレスコープシステム」「総義歯」「摂食嚥下」の4本の柱を軸に、診療姿勢から全顎治療までを基礎から応用まで学べるプログラムを提供しています。専用のセミナールームには最新の設備を完備し、実践的な研修が可能です。

開催予定のセミナー

| 開催日 | セミナー名 | 講師(予定) |

|---|---|---|

| 2026.8.1.SAT〜2026.8.2.SUN | ’26 8/1・2(土・日)顎関節症ライブ実習コース | 稲葉繁先生 岩田光司先生 |

Mail magazineIPSGの無料メールマガジン

歯科業界最新情報やセミナー案内を毎週月曜日に配信しています。

IPSGのメールマガジンでは、ドイツの歯科技術を中心に、歯科医療全体の向上に繋がる歯科業界最新情報、セミナー案内・レポートをお届けします。

咬合、顎関節症、総義歯など、幅広いテーマを取り上げ、あなたの診療に役立つ知識が満載です。