Seminar reportセミナーレポート

’25 2/8,9(土,日)『パーシャルデンチャー・テレスコープシステム理論と実習コースセミナー』開催されました〜その3〜

’25 2月8,9日(土,日) パーシャルデンチャー・テレスコープシステム理論と実習コースセミナー〜その2〜からの続きとなります。

セミナー2日目の続き

⭕️岩田先生 5つの症例を解説してくださりました。

[1つ目] 47歳女性

[1つ目] 47歳女性

・上顎前歯Br補綴 13番破折

・テレスコープ義歯希望

・発音や見た目の 改善をしたい 上下共に臼歯部、上顎は前歯部も補綴がなされ、 12番から22番欠損。歯列のスペースも狭い。 13番破折。職業柄インプラントの除去などを見ている。インプラントではない方向で 、でもBrは無理だろうという事で来院された。

・右下大臼歯欠損

・上顎殆ど失活歯、4〜5本しか残らない。他は抜歯。下顎は動揺はないが全て失活歯 。

・咬合 前歯部が開いている。咬合していない。前方の誘導が出来ていない。 レジリエンツテレスコープをやる場合、粘膜負担義歯なので、唾液の量、性状を調べる。

この状態で唾液の量が少ない場合、飯塚先生のエントレを利用、又は唾液腺のマッサージをする事が必要となる。

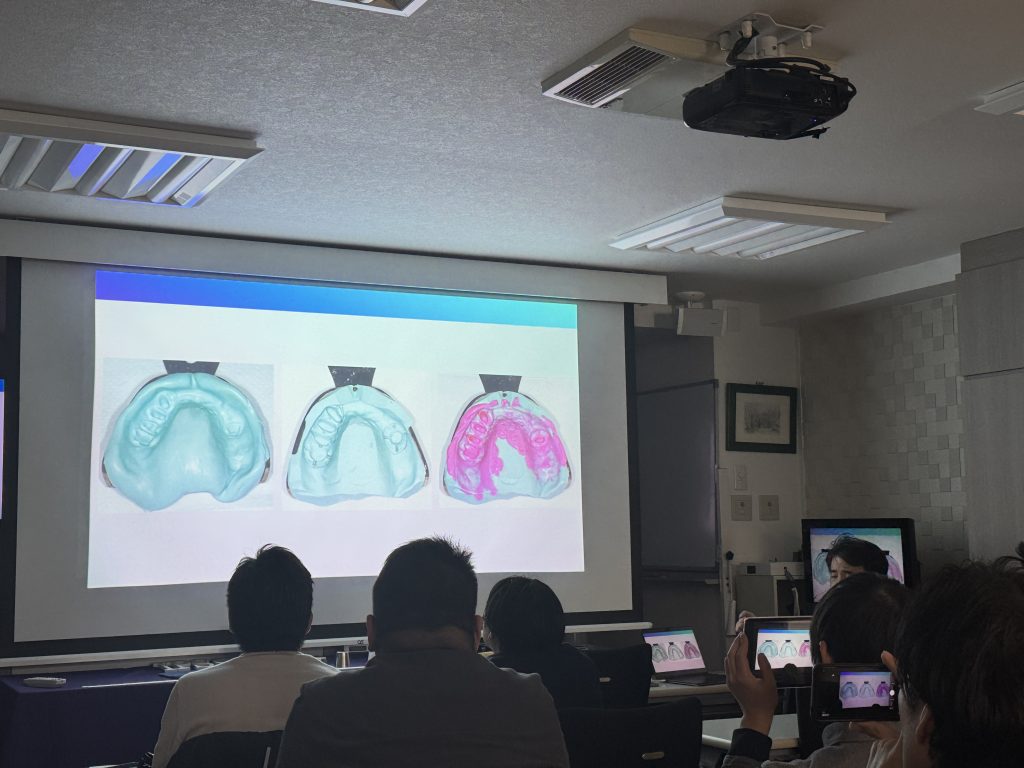

ストマスタット:カンジダ菌 偽陽性 顎関節の開口量や方向、雑音等確認。 歯周組織検査:あまり良くない状態 スタディモデル採得:写真であった物を三次元的に起こす。

早期接触、咬合干渉、誘導の確認:誘導が適切に行われていない。前方誘導がない。 臼歯部の干渉、臼歯部で誘導している。

[計画] 上顎 5歯、失活歯もある。歯列を斜めに跨ぐので→レジリエンツ 下顎 右側 片側で収めるリーゲルを提案。 6前歯までのショートの希望もあり。 1つだけインプラントをするというのも提案。 咬合器にマウントした状態で咬合高径、歯冠の長さ確認する。

・上顎レジリエンツテレスコープ 上下同時印象を行う総義歯に近い物であれば、咬合平面の誘導はこちらで出来るが、 この症例の場合は対合が天然歯、補綴を含んでいるため、上顎の咬合誘導をどうするか、という問題がある。

誘導が不安定だと上顎の粘膜負担をしっかりさせたとしても 、転覆をしてしまう可能性がある。 どうするか。

まず、咬合平面を求める。今の状態から、上顎の使わない歯を削りレジンで咬合面を作り、シュミレーション。

顎堤アンダーカットもwaxで埋める。 下顎の平面を咬合器のカンペル平面に対して平行又は後ろを上げる状態。

シュミレーションすると上下の咬合高径が決まる。上顎の歯槽骨と支台歯でどのくらい切削しなければならないのか、咬合器を使った咬合診断のシュミレーションをしている。

・左右の平面を直す

・上顎を抜歯する前に支台歯形成 ・抜歯をすると同時に下顎臼歯部テンポラリーに置き換え

・6〜7本の抜歯。歯槽骨の治癒を待つ

・支台歯の殆どが失活、メタルコアが入っている。交換しなければいけないのは交換して、そのままで良いのであればそのままで。メタルコアを除去すると破折してしまう可能性がある。

レジリエンツテレスコープは、内冠と外冠は基本的に接しないので、歯に掛かる負担が殆どない。

・コレクトアプトドルク法 シリコンを圧接した後余計な歯肉が入ったところ、(岩田 先生の場合は口蓋も切る)マージンから1〜1.5mmのところに溝を掘り、インジェクシ ョンを流し圧接。

↓

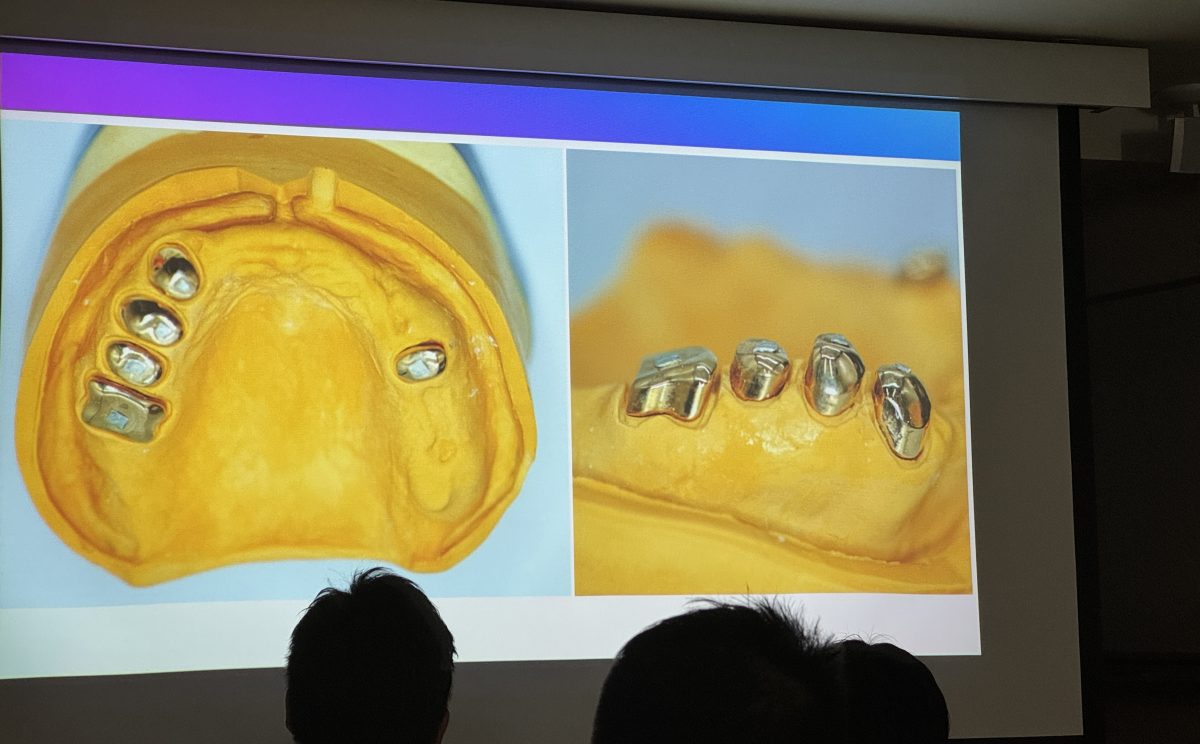

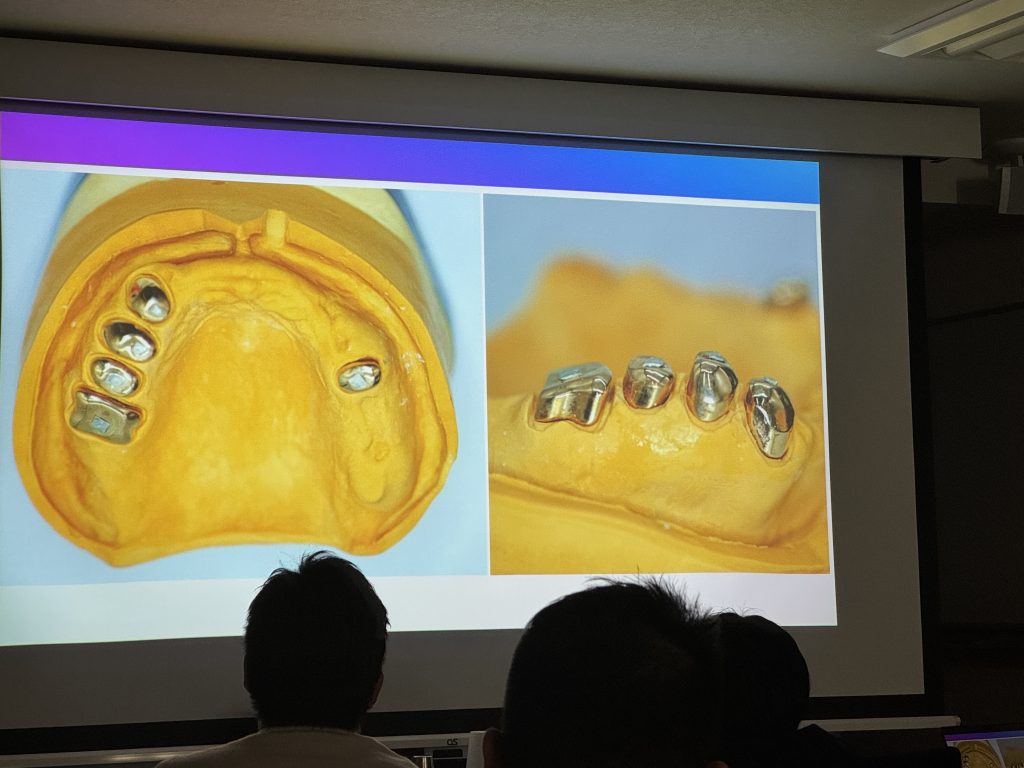

内冠、オクルーザルコア、各個トレー出来上がる

↓

各個トレー 六角棒が入ったのでフェイスボウと繋げる。口腔内で試適。

オクルーザルコア正中…インプレッションペーストで接している。

同時に下顎も印象する事になるが、費用の問題で咬合面を整えたテンポラリーにしてある。

シュチュエーションモデル印象 個人トレーの咬合面にWaxを盛り、咬合採得をする。

シュチュエーションモデル印象 個人トレーの咬合面にWaxを盛り、咬合採得をする。

咬合採得を行うと同時に欠損部 の印象を並行して採る。口唇の印象も採れる。

人工歯選択 前歯部は人工歯の幅を考え、下顎の天然歯と類似したシェードの物を選択 幅も顔面の幅の1/16、下顎の前歯の幅も参考にして鼻翼の幅も測る 鼻翼の端が犬歯の尖頭にくるイメージで人工歯を並べる

作業用模型で欠損部の製作 総義歯の製作に準じているので要所要所に総義歯のポイント(上顎結節、ハミュラーノッチ、ポストダムを付ける為に個人トレーでしっかり採るという事)を意識している

Waxupは、下顎を整えてある状態の上顎のWaxup。 最初の咬合診断でシュミレーションしたものが元になっている。

同時印象ではないが、並行して咬合採得して唇の印象も採り、フェイスボウトランスファーを行う

石膏コアを作り、口唇の位置が決まるので切縁から1〜2mm見える様に排列 下顎の前歯が叢生している場合もあり、上顎前歯の裏を硬質レジンで盛って誘導の助けとしても良い。

試適:この時は審美的な唇の前歯の見え方や位置の確認 誘導:咬合器上で試適した後、誘導は総義歯と同じ様に臼歯部のバランシングコンタクトを作る様にしている 外冠の歯茎部をラウンドバーで削る。

この状態で箔を貼ったまま装着→装着した後に軸面をシリコンポイントで研磨 最初想像していた様に、咬合診断で余り内冠の高さが取れない。一番低いところで 2mmくらい。

先端は丸くしてある。 幸い、この方は前歯部を失って時間が経っていて、前歯部からのアンダーカットがとても少ない。 (患者様へのインタビューを経て)この一連の作業、患者様のご家族は入れ歯の事を誰 も知らないと聞いてびっくりしました。とのお話でした。

[2つ目] 60代女性

・喫煙歴が長く25歳で上顎全歯失う。30年以上この状態。歯肉の血行障害 、口唇の陥没、皺が気になる。問題は、嘔吐反射がある。 嚥下指導エントレで行う。 上顎:総義歯 下顎:レジリエンツテレスコープ

[3つ目] 58歳男性

・海外で橋や港を作るお仕事をされている。1年のうち半分以上はケニ ア、アフリカ諸国で活動されて歯科治療が嫌で行かなかったのではなく、環境が無か った。生活に特殊性がある。 口腔内は惨憺たる状態。既に残根状態がとてもあった。 上下顎:レジリエンツテレスコープ コーヌスも可能だが、色んな所へ行って歯科治療が受けられない環境で生活される事 を考慮してレジリエンツ。 かなりの変化があった。笑顔も出来た。この義歯の価値を凄く認めてくれている患者 様のうちの1人。

[4つ目] 女性 歯科治療恐怖症。

咬合平面がどうなっているのか、放置し過ぎて歯槽骨が挺出 しているのか分からない状態。一見、全顎抜歯して歯槽骨の整形をしなければいけな い感じがあるかも知れない。 模型診断、ウィリス法等確認。

上下顎:レジリエンツテレスコープ

上:残根全て抜歯。左上奥だけ1歯。失活。

下:残根全て抜歯。残った歯牙6本。コーヌスも考えられるが、本数的に6本、今後問 題があっても直ぐに対応できる様に。 上下同時印象出来なかった症例。  [5つ目] 60代男性 暴飲暴食、生活の不摂生、心臓疾患があり、長期入院。

[5つ目] 60代男性 暴飲暴食、生活の不摂生、心臓疾患があり、長期入院。

口腔内を放置して いた為、以前やっていたインプラント治療や補綴物の破損が顕著。

シュミレーション:模型上で残根の部分を削る 上下の関係性が変わってくる。 上顎:レジリエンツテレスコープ 下顎:Br 骨隆起が凄いので咬合力が掛かってくると思われる。難しいのは、咬合の管理が今後 必要になる。 解説と資料の丁寧さ、緻密さに、大変圧倒されました。

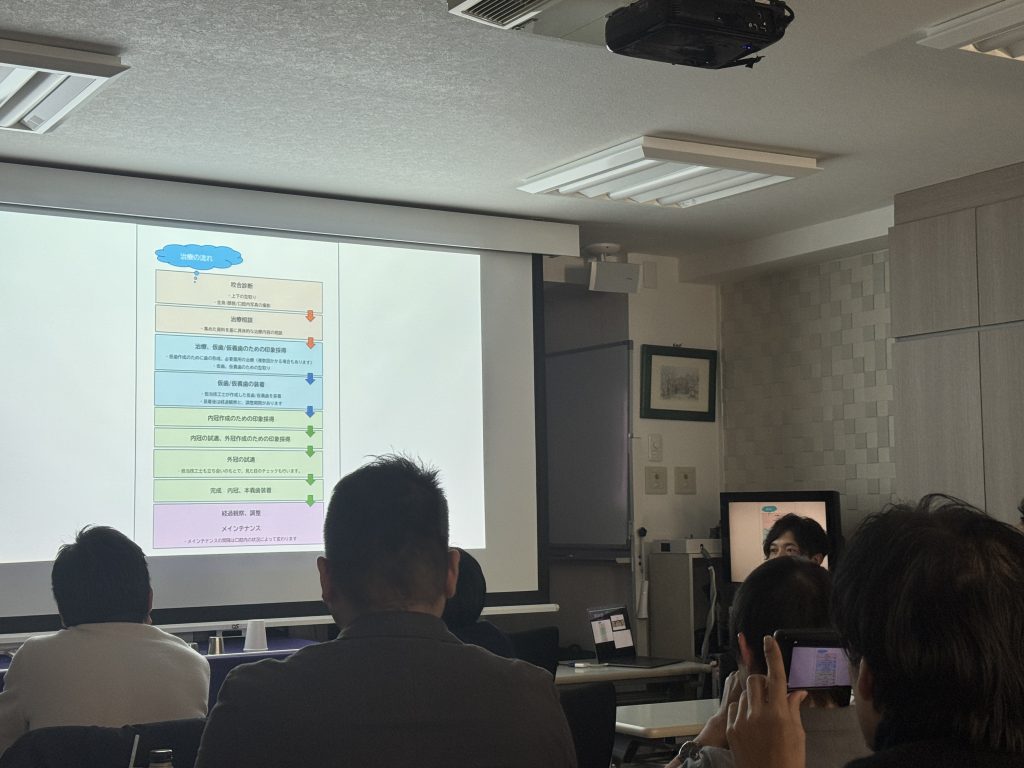

⭕️林先生 医院での診療の流れ、症例を解説して下さりました。

医院では、患者様とどういう流れで治療していくか、お互いに順序・期間を共有して いく必要があるので、衛生士さんが作ってくれた表を見せて、初診時の相談で説明等をする。

医院では、患者様とどういう流れで治療していくか、お互いに順序・期間を共有して いく必要があるので、衛生士さんが作ってくれた表を見せて、初診時の相談で説明等をする。

・咬合診断・模型製作・P検・写真撮影 資料を集めて次の日にプランを話す。

↓

治療を進める話が決まったら、テンポラリーを作る

↓

テレスコープシステムへ ・内冠を作る ・外冠を作る ・咬合のチェック・審美のチェック 4行程で終わる。

模型診断:こういう所が噛んでいない、こういう所は治した方が良い、と提示しながら伝えている。 後ろから見たり、横から見たり、平面、咬合状態を見る

模型診断の意義:咬合崩壊、咬合再構成する場合に模型を付着して高さを決めてあげ たり、平面を見たりする必要がある

↓

形成して仮歯・仮義歯 大連結子…一回仮歯で試して患者様の反応を見る チェアサイドでする事はシンプル

・印象を採る

・フェイスボウを採る

・咬合採得する どの過程でもそれだけしっかり採れれば、後は技工士へ。

技工士の方が実際かなり大変だと思う そこさえしっかり採れていけば、そのステップを続けていくだけ。

フェイスボウ、中心位で大事なのは、実習で何処を軸に、何処を見て、というポイントはあるが、ラボサイドとのコミュニケーションで大事なのは、模型がしっかり安定しているかどうか、というところに重きを置いて採ることが大事。

顎堤の部分にwaxを盛っている。 技工士に送った時にズレがない様に、何処に盛るか想像しながら、最低でも3点 、4点あれば安定する。

誘導方向、フェイスボウの基準は、咬合認定医の先生方は学ばれているが、欠損している場合にはどう補っていくかを考えて、欠損している所はwaxを盛れば良い。

応用しているだけなので難しく考えず、何より大切なのは、誘導できるかというところ。

内冠、オクルーザルコア、個人トレー内冠製作用の印象時に、しっかりフェイスボウが 採れて、バイトが採れていれば、下顎をいじらない場合、新たにフェイスボウを採る必要はない。

ただこれが上下でやる場合は、毎回フェイスボウを採ります。

フェイスボウ→中心位→印象の順。 ステップと、どういう事をどのタイミングでやっていくか、すっきりさせていく事が大事。

いくつか症例資料を交えながら、何を大事とされているか先生のお考えと、また、意識されている事、要所要所でのポイントをお話下さりました。

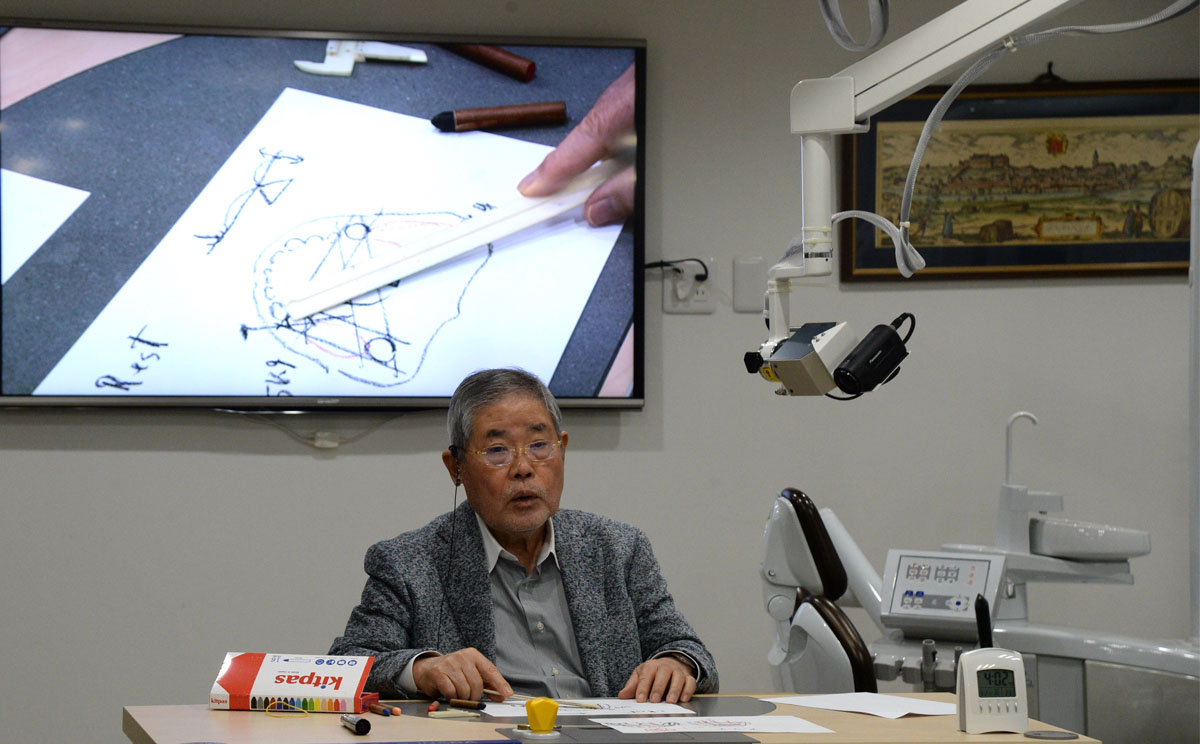

⭕️稲葉先生 歯科医師の仕事は「顕微鏡で見て望遠鏡で仕事をする」

歯1本1本は確かに大事、身体も診ないといけない。

諺:木を見て森を見ず…物事の細部に気を取られて全体を見失なってしまうこと それだけではダメ、木を見て森を見て山まで見る。木がどういう所に生えているか調べる事が大事。

根管治療も、歯周病の管理も大事とは言っても、顎口腔系全体を診断出来なきゃいけない。

大事なのは抜髄を辞めること。インレーを辞めること。そういう治療は、100年も前の治療。

1940年アメリカでは、抜髄はしない。全て約束事とされている。ヒ素(アルゼン)を使 って抜髄していたが、絶対しない事。 診療室に薬の臭いがしないこと。 石炭酸、FCというのは絶対使わない。昔々の治療法。

薬の臭いをさせないこと。 自分がどういう診療室を作るか、全体を診られること、顎口腔系全体で診療計画を立 てること、非常に重要。

自分の歯科医院では、こうやるって方針を決めておかなければいけない。

設計の解説 1番安定するのは、4点支持。3点はガタつく。

3点支持の取り扱いをどうするか、パーシャルデンチャーの設計の順序をしっかり覚える事。 技工士は設計の授業は無い。設計は歯科医師がする。

技工士には指示を出す 。 まず最初にするのは、

[レストの設計] レストを設計すると軸が生まれる。3点支持の場合、粘膜に沈み込む。レストを支点にして義歯が動く。 それをどう止めるか。

4点支持は、3点支持の様な義歯の動きがない。歯根膜負担だから。 4点支持で、口蓋をくり抜く設計はしてはいけない。

[安定する設計] 大連結子 他の歯を守るために何処に設計するかが大事。

・シュパルテ床…Eの字型設計。食べ物がスムーズに流れる。

・トーションバー…テコの作用を逆手に取った設計。クランクを利用。

・後パラタルバー…両側遊離端欠損においては残存歯に負担を掛けないために最も遠い所にバラタルバーを設置することが効果的。

[排列] 人工歯排列は外開きは力が入らない。 咽頭に食べ物を集中させる為に、7番を少し内側に入れる。外に開いていると力が抜け てしまう。

[支持コーヌス・維持コーヌス]

支持コーヌス…上だけからの力を支える。7〜8°。

維持コーヌス…外れない様に抵抗する力が働く。強くしたい場合5°。 歯根、骨の状態にもよる。 支台歯として使えるのは、歯根の半分までの骨の吸収。半分以下は抜歯。使わない。 抜髄した歯は使わない。抜髄は破折線が入っているのと同じ。

ファイバーでやっても そんな力は、どうって事ない。無髄歯はテレスコープに使えない。 マイクロスコープ 先端まで見える様にするもの。見えるにも限界がある。彎曲根管は見えない。見よう とするには、相当削らないといけない。 テレスコープは出来るだけvitalの状態で使うこと。気を付けて欲しい。 補綴側の1番近い歯は、生活歯であること。

抜髄されている場合、シュレーダーゲシーベの設定する位置だったら、良い。 嶋倉先生が発表された症例の場合の様に、根面板で塞いで上からの力が掛かる分には 、大丈夫。

Q:シュレーダーゲシーベは、どういう役割をするのですか?

A:1つは、維持と支持に使う。 支点を遠心に置く。シュレーダーゲシーベが支点。遠くに支点を置いて遠心を下げる 。効果的。 横揺れを防ぐ。遊離端義歯で怖いのは、魚の尾の様になる事。これを防がないといけ ない。その為に1本外に出して、長くしてあげる。 そういう役割でシュレーダーゲシーベを作ります。

通常は、シュレーダーゲシーベにレバーが入ります。 遊離端 長ければ長いほど、有利。沈み込む時床が短いと歯に傾斜させる力が働く。長い床だと歯に掛かる力が弱い。 コーヌス適応症、禁忌症 模型を用いて説明して下さりました。

Q:両側遊離端症例にシュパルテは有効ですか?

A:下顎は出来ないけど上顎は使えます。シュパルテは3点支持の場合に使いますが、 食物の流れが良くなる。 ハミュラーノッチと同じ位置に(Eの字の真ん中のところ)を設計。

フィニッシュライン:第一横口蓋皺壁の低いところに設けてEの字型にする。舌が障害を起こさない。 嚥下をする時に、皺壁のところに舌の先を置いて、舌背を持ち上げて咽頭に食物を導 く。この流れを阻害しない為にシュパルテも良い。

[口蓋皺壁] 総義歯に必ず付ける。1日に嚥下2,000回唾液を飲む。少ない人で800回。 口蓋皺壁に舌の先端を当てる、舌背を持ち上げて咽頭に導く。 第一横口蓋皺壁は3、4番の間。咬合面に食塊を乗せる。食塊を導く為に口蓋皺壁はある。

第三横口蓋皺壁で4、5番に食塊を乗せる。ただ単に意味のない物ではないです。 液体の味を味わう為に舌の先端に吸うと、ジェット気流が生まれるので、舌の上に気流が乗るので、ワインなどでは舌に味が広がって味が分かる。

舌突出癖の方は、口蓋皺壁が肥厚してブヨブヨしている。

咀嚼歯肉…咀嚼することで固くなる。舌突出癖の方は凄く柔らかい。口蓋側のポケッ トから滲出液が出てくる。そういう方は、嚥下の訓練をしないといけない。舌癖のある人は注意して、舌癖の治療も歯科医師の役目。

質疑応答、ご参加くださいました先生方にアンケートを書いていただき無事2日目も終了いたしました。

大変長文になりましたが、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

Weber dental labor 越津 穂

開催予定のセミナー

| 開催日 | セミナー名 | 講師(予定) |

|---|---|---|

| 2026.8.1.SAT〜2026.8.2.SUN | ’26 8/1・2(土・日)顎関節症ライブ実習コース | 稲葉繁先生 岩田光司先生 |

テレスコープ義歯の書籍・DVD

Mail magazineIPSGの無料メールマガジン

歯科業界最新情報やセミナー案内を毎週月曜日に配信しています。

IPSGのメールマガジンでは、ドイツの歯科技術を中心に、歯科医療全体の向上に繋がる歯科業界最新情報、セミナー案内・レポートをお届けします。

咬合、顎関節症、総義歯など、幅広いテーマを取り上げ、あなたの診療に役立つ知識が満載です。